A fundação de Natal

O rei português D. Sebastião morreu na África, em 1578, onde lutava contra os infiéis, e, como não tinha herdeiros diretos, o trono português foi ocupado pelo cardeal D. Henrique, seu tio-avô, já bastante idoso. Dois anos depois o cardeal faleceu e se instalou uma crise sucessória, pois havia “vários postulantes, alegando direitos. Um deles é o rei da Espanha, Filipe II, que sobrepõe por algum direito e mais ainda pela força” e pelo amplo apoio de setores “da nobreza e do clero”. Mesmo o povo preferindo um rei português, a tendência foi o trono ser entregue ao espanhol, motivo que gerou “lutas, sobretudo de dom Antônio, o prior do Crato, que se proclama rei de Portugal. Filipe II dispunha de exércitos e marinha; o prior do Crato não queria ceder, armando-se nos Açores, com a ajuda de uma esquadra francesa. Contava com as graças da rainha da França, dona Catarina de Médici, bem como da rainha Elisabeth, da Inglaterra. O Brasil foi lembrado como solução; Filipe II ofereceu-o a duquesa de Bragança, em troca do apoio à sua causa, com recusa enérgica. Também se pensou em oferecer o Brasil a dom Antônio, o prior do Crato, que igualmente o recusou. A França chegou a armar uma frota para a conquista do Brasil e dos Açores, Madeira e Cabo Verde. Enquanto se tramavam acordos, as Cortes de Tomar, em 1581, declararam Filipe II rei e ele entrou em Lisboa dia 25 de julho”, diz eminente historiador brasileiro.

Mesmo sem contar com o apoio da pequena e da média burguesia e da arraia-miúda, a união dos Estados Ibéricos, realizada pela dinastia espanhola dos Habsburgo, cumpria um antigo sonho de D. Manuel, “que se enredara em sucessivos casamentos com parentes de Carlos V”, rei da Espanha e imperador do Sacro Império. Os enlaces matrimoniais de D. Manuel estreitaram os laços sanguíneos entre a dinastias portuguesa (Avis) e espanhola (Habsburgo) e contribuíam significativamente, de acordo com Maria Yedda Linhares, em História Geral do Brasil, para que a nobreza lusitana aceitasse entregar a coroa a Felipe II.

O Juramento de Tomar garantiu a autonomia administrativa portuguesa e abrandou a oposição à posse de Filipe II, pois fez o novo monarca comprometer-se com os costumes, a administração, as leis e o comércio portugueses. Portugal foi pacificado e, por tabela, houve o deslanche do processo de colonização do Brasil, agora sob Filipe II, que, tomando conhecimento da atuação dos franceses na capitania do Rio Grande, determinou, por meio de Carta Régia, a conquista e colonização da região setentrional do Brasil.

No mês de agosto de 1597, uma esquadra francesa composta por treze naus zarpou do rio Potengi para atacar a fortaleza de Cabedelo, em Filipeia de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa. Outras sete embarcações (ou vinte, dependendo da fonte) ficaram estacionadas, “esperando ordens” para reforçar a investida. Trezentos e cinquenta arcabuzeiros desembarcaram. Entre os dias 15 e 18, ocorreu, por terra e mar, o ataque, prontamente rechaçado pelos colonos da Paraíba, o que obrigou os atacantes a retrocederem para o Rio Grande. O comandante de um dos navios foi feito prisioneiro. Segundo o seu depoimento, uma numerosa esquadra francesa estava sendo equipada e, no ano seguinte, estaria pronta para assaltar o litoral brasileiro. O capitão-mor da Paraíba, Feliciano Coelho, responsável por conduzir o interrogatório ficou extremamente agitado e informou às autoridades superiores. O Governador-Geral do Brasil, Francisco de Souza, apressou as providências necessárias e cumpriu as determinações da Carta Régia de Felipe II, Rei da Espanha e de Portugal, que exigia a ocupação da capitania do Rio Grande, registram dois estudiosos do assunto.

O Governador-Geral Francisco de Sousa (1591-1602) pôs em marcha os planos para expulsar os franceses e apaziguar os índios. Para consolidar a conquista da capitania do Rio Grande, deveria ser construída uma fortaleza e fundada uma cidade. Para cumprir a missão foram escolhidos, por Carta Régia de 15 de março de 1597, o fidalgo português Manuel de Mascarenhas Homem, Capitão-mor de Pernambuco, e Feliciano Coelho, Capitão-mor da Paraíba, auxiliados pelos irmãos João e Jerônimo de Albuquerque, sobrinhos de Duarte Coelho, primeiro donatário da capitania de Pernambuco.

Mascarenhas Homem organizou uma expedição marítima, formada por 12 navios sete navios e cinco caravelões), comandada por Francisco de Barros Rego, e uma terrestre, composta por companhias de infantaria e cavalaria, sob o comando de Feliciano Coelho. O encontro das forças portuguesas aconteceu na foz do rio Potengi. Participando da expedição terrestre estavam “jesuítas e franciscanos – dentre os quais havia aqueles que conheciam a língua tupi – e centenas de indígenas, originários da Paraíba e Pernambuco, pertencentes a tribos Tupi já controladas pelos colonizadores”, segundo Denise Monteiro, em sua Introdução à História do Rio Grande do Norte. Os jesuítas que faziam parte da expedição eram Gaspar de Samperes e Francisco Lemos; os franciscanos, Bernardino das Neves e João de São Miguel. A expedição terrestre foi praticamente dizimada pela varíola, quando chegava à Baía da Traição. Retrocederam todos, exceto Jerônimo de Albuquerque, único a ficar imune à doença. Ele juntou-se à expedição marítima, comandada por Mascarenhas Homem.

No litoral norte-rio-grandense viviam índios potiguares espalhados em várias aldeias, das quais a mais importante era a Aldeia Grande, hoje área entre o bairro de Igapó e a praia da Redinha. Cascudo, na sua ótima História da Cidade do Natal, chega a afirmar que aqui “ardiam 164 fogueiras quando do momento da conquista… pessimisticamente seis mil almas”. Em Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte, Fátima Martins Lopes afirma existirem poucas informações sobre os potiguares nesse período de conquista devido “ao quase abandono da região pelos portugueses” e ao “privilegiamento da exploração das áreas mais propícias à rentabilidade econômica imediata (Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro). Mesmo “os franceses que aportavam na costa do Rio Grande à procura de pau-brasil também não deixaram relatos sobre esse período inicial, principalmente porque aqui estavam como corsários, flibusteiros autorizados pela Coroa Francesa, mas não legais do ponto de vista das relações políticas europeias”.

Aliados dos franceses, os índios potiguares atacaram a expedição portuguesa próximo à foz do rio Potengi. A situação era muito difícil, devido ao número de baixas na tropa e, para melhor se defenderem, segundo Cascudo, os portugueses ergueram “um entrincheiramento de varas de mangue traçadas e barro socado. Era o primeiro reduto. Dois caravelões examinaram o rio verde. O acampamento se fez tranquilo. Logo, numa tentativa de guerra relâmpago, trovejaram cinquenta mosquetes franceses, vanguardeando a multidão indígena que atacava, urrando de ódio. Foram repelidos”.

A chegada, primeiro, de Francisco Dias de Paiva com uma urca com munições e provisões para o forte que se iniciava e, depois, de Feliciano Coelho, com muitos combatentes, possibilitou a manutenção da posição alcançada. Imediatamente Mascarenhas Homem foi ao encontro de Feliciano Coelho combinar a sistematização do trabalho, feito por equipes em dias alternados, enquanto outros grupos incursionavam pelas áreas próximas visando descobrir e desbaratar as aldeias dos potiguares. Dessas incursões participavam muitos índios, inaugurando na capitania do Rio Grande, frisa Denise Monteiro, “uma tática empregada pelo colonizador que se tornaria comum a partir de então: a utilização de indígenas para guerrear indígenas. Conhecedores da mata e seus perigos e dos hábitos de outras tribos, sua aliança era fundamental para o conquistador branco. Essa aliança foi, em muitos casos, facilitada pelas rivalidades já existentes entre diferentes tribos, como aquela que opunha os Tupi-Potiguara do Rio Grande do Norte e os Tupi-Tabajara da Paraíba”.

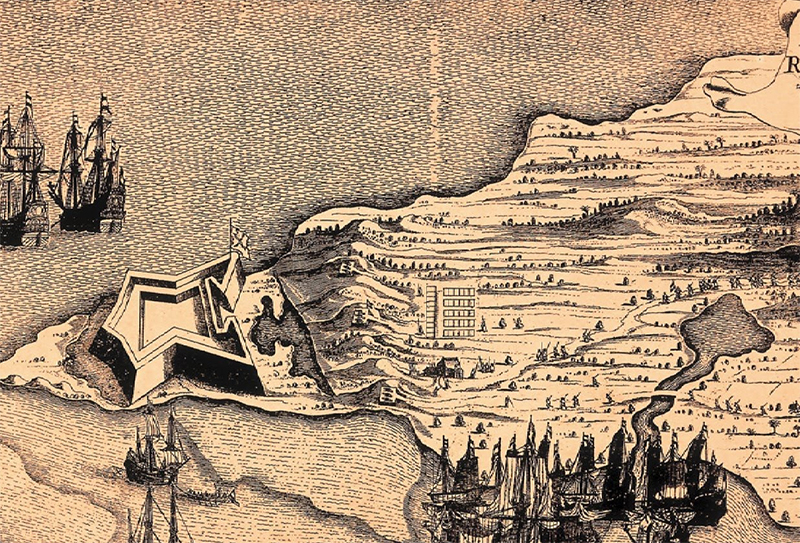

Para assegurar a posição conquistada, os portugueses iniciaram, a 06 de janeiro de 1598, conforme Câmara Cascudo, a construção da Fortaleza dos Santos Reis, popularmente conhecida como Forte dos Reis Magos, erguido “a setecentos e cinquenta metros da barra do Potengi, ilhado nas marés altas”. Somente em 24 de junho, dia de São João, “Jerônimo de Albuquerque recebeu solenemente o Forte, com o cerimonial da época, jurando defender e só entregar a praça aos delegados del-Rei”. A bela fortaleza, cuja planta se deve ao jesuíta espanhol Gaspar de Samperes, engenheiro na Espanha e em Flandres antes de ingressar na Companhia de Jesus, foi feita, de acordo com Hélio Galvão, seu maravilhoso livro História da Fortaleza da Barra do Rio Grande, originalmente em taipa (barro e varas), pois “era uma fortificação provisória, com o mínimo de segurança para abrigar a gente da expedição, protegendo-a contra o inesperado ataque do gentio. Também não foi erguido no arrecife, porque construção daquele tipo não resistiria ao primeiro impacto das águas, pois a área adjacente fica totalmente coberta na maré cheia “seis horas o cobre o mar”, disse o sargento-mor Diogo de Campos. Simples paliçada, na praia, fora do alcance das marés”. Provisória, a Fortaleza foi feita “para abrigar a gente da expedição, protegendo-a contra o inesperado ataque do gentio”. Não foi erguida no arrecife, pois de barro e varas, como feita originalmente, não resistiria ao impacto das ondas. Somente em 1603 foram reiniciados os trabalhos, “desta vez em traço definitivo”. Posteriormente reformada em virtude da precariedade do seu estado, Filipe III ordenou, em 1612, que ela fosse praticamente reconstruída, sendo nomeado para executar a empreitada o engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita. Em 1628, a obra estava terminada, com uma guarnição de quarenta soldados e provida com nove canhões. Era uma construção de pedra realizada a partir de 1614, não havendo modificação alguma no traçado feito pelo padre Gaspar de Samperes, registra Hélio Galvão. Diz Câmara Cascudo: “É a forma clássica do Forte marítimo, afetando o modelo do polígono estrelado. O tenalhão abica para o norte, mirando a boca a barra, avançando os dois salientes, raios da estrela. No final, a gola termina por dois baluartes. O da destra, na curvatura, oculta o portão, entrada única, ainda defendida por um cofre de franqueamento, para quatro atiradores e, sobre postos à cortina ou gola, os caminhos de ronda e uma banqueta de mosquetaria. Com sessenta e quatro metros de comprimento, perímetro de duzentos e quarenta, frente e gola de sessenta metros”.

Construída a fortificação, realizou-se, em 24 de junho de 1598, a primeira missa no território da capitania. A celebração foi oficiada pelos padres jesuítas Gaspar de Samperes e Francisco Lemos e pelos freis João de São Miguel e Bernardino das Neves, registra José Melquíades, em História de Santos Reis: a capela e o bairro, e um ano e meio depois foi fundada a cidade de Natal, a 25 de dezembro de 1599. Antes da fundação de Natal, porém, os colonos agruparam-se próximos à “Fortaleza dos Santos Reis” para melhor se defenderem dos índios, originando uma pequena povoação, posteriormente chamada de “Cidade dos Reis”. Os nativos resistiram ao invasor português, ainda mais por verem tomadas suas terras. Os portugueses levavam vantagem nesse conflito, devido ao seu maior poderio militar (armas de fogo, cavalaria, etc) e por receberem constantes reforços das capitanias da Paraíba e de Pernambuco. Somente após a pacificação dos índios é que seria possível aventurar-se fora das muralhas do forte e completar a segunda parte da missão – a fundação de uma cidade. Assim diz Cascudo: “O forte construído ficava isolado no seu arrecife cercado pelo mar assim como a guarnição estava circundada pela indiada furiosa. A conquista pela espada seria consolidada pela catequese dos espíritos. Mosquetes, canhões, lanças, espadas e pelouros nada fariam. Vencido, recuava o indígena como uma onda e voltaria, mais forte, quebrando-se nas muralhas de pedra do Reis Magos. O processo era embainhar a espada e dar a palavra ao padre”.

Os portugueses sabiam que, sem a pacificação dos índios, o projeto de colonização não avançaria. Assim, Mascarenhas Homem foi à Bahia conversar com o Governador-Geral, enquanto Jerônimo de Albuquerque, mestiço de branco com índio, empreendia conversações com os índios. Na capital da colônia, Mascarenhas Homem deu a solução para o problema: envolver os padres no projeto de pacificação. Assim, os religiosos Francisco Pinto e Gaspar de Samperes passaram a orientar mais proximamente Jerônimo de Albuquerque. Os jesuítas empenharam-se em pacificar os índios e, para isso, visitavam as tribos, tentando convencer os chefes indígenas a aceitarem um acordo de paz, projeto difícil de ser concretizado, dada à violência da conquista portuguesa, “que longe de ser apenas uma conquista territorial com o intuito de esvaziar a terra”, objetivava “também conseguir trabalhadores para as lavouras que já existiam”. Isso explica em parte porque os ataques dos índios potiguares “do Rio Grande aos estabelecimentos portugueses ficaram cada vez mais acirrados e os confrontos com os portugueses cada vez mais violentos”. A expedição que empreendeu a conquista do Rio Grande “foi marcada pela violência de ambas as partes”. Só em uma aldeia, os portugueses “mataram 400 e cativaram 80; em outra, já no regresso de Mascarenhas Homem a Pernambuco” foram outros 1.500 entre mortos e cativos, aponta Fátima Lopes.

A pacificação dos índios só veio em 11 de junho de 1599, na cidade de Filipéia (atual João Pessoa-PB), quando os jesuítas Gaspar de Samperes, Francisco Lemos e Francisco Pinto, aos quais os potiguares chamavam de Amanaiara (Senhor da Chuva), convenceram-nos a aceitar um tratado de paz. Pelo lado dos índios, os chefes Mar Grande e Pau Seco foram de grande ajuda para obtenção da paz, enquanto pelo lado português, além dos sacerdotes, foi de substancial importância a participação de Jerônimo de Albuquerque.

Os portugueses tinham vindo para se estabelecer definitivamente na capitania. À força das armas foi acrescentada a ação dos membros da Igreja que, conhecedores da língua e dos costumes indígenas, foram deles se aproximando. Assim descreve Cascudo a nova estratégia dos colonizadores: “É a missão dos jesuítas, dos missionários. Gaspar de Samperes, Francisco Pinto, Francisco Lemos fazem milagres de persuasão, com as forças irresistíveis da paciência e da tenacidade em serviço da Fé. Não somente a indiada que residia às margens do Rio Potengi chefiada pelo tuixaua Potiguaçu, Camarão Grande, mas as aldeias distantes na serra paraibana da Capaoba (Serra da Raiz) com os chefes Mar Grande (Paraguaçu), possivelmente o mesmo Ipaunaçu, Ilha Grande, o valoroso Pau Seco (Ibiratinin), o mais acatado mentor indígena, foram visitadas e o padre Francisco Pinto (…) ou Gaspar de Samperes (…) conseguiu a perfeita harmonização.

Olavo de Medeiros Filho, em seu livro Terra Natalense, conciliando as informações constantes nas cartas dos padres jesuítas Pero Rodrigues e Francisco Pinto com a crônica de Frei Vicente Salvador, afirma que Mascarenhas Homem manteve entendimentos com o Governador-Geral Francisco de Souza, após o que procurou ao padre Rodrigues, de quem conseguiu o concurso de dois jesuítas para acompanhá-lo ao Rio Grande. De Salvador partiram Mascarenhas Homem e Francisco Pinto para Pernambuco, onde se achava Gaspar de Samperes, que se associou à empreitada, e de lá partiram o Rio Grande, onde, segundo Frei Vicente Salvador (História do Brasil: 1500-1627), Jerônimo de Albuquerque, então no comando da Fortaleza dos Santos Reis, combinou com Gaspar de Samperes para libertar o prisioneiro Ilha Grande e enviá-lo às aldeias potiguares com a proposta de paz. Rapidamente, partiram emissários às diversas aldeias. Líderes indígenas como Zorobabé e Pau-Seco vieram tratar com Ilha Grande.

Acertados os detalhes, diz Olavo de Medeiros, as principais lideranças indígenas, inclusive o maior entre elas, Camarão Grande, dirigiram-se à Fortaleza dos Reis para combinarem as pazes com os brancos. A presença de Camarão Grande é atribuída aos esforços de Gaspar de Samperes, porque, segundo Vicente do Salvador, “andou pelo sertão, ajustando estes principais para o efeito das pazes”. Tudo ajustado e feito, seguiram para a Filipeia (atual João Pessoa), na Paraíba, cidade escolhida por Mascarenhas Homem para selar o acordo de paz. Registra Hélio Galvão, que a paz feita com os índios foi bastante precária, pois três anos após a sua assinatura, os índios cercaram Natal com um imenso exército de aproximadamente 40.000 combatentes “comandados pelo Piragibe, Barbatana de Peixe, aquele mesmo que viera na expedição”, mas após um confronto com tropas comandadas por Mascarenhas Homem, no qual perdeu 8.000 guerreiros (três mil aprisionados e 5 mil mortos), “Piragibe propôs a paz, prometendo batizar-se e submeter-se a Mascarenhas, contanto que ficassem livres, condição que foi aceita. Mascarenhas construiu ainda dois possantes fortes e os deixou aparelhados com quarenta canhões que mandou vir de Pernambuco. É a narrativa que deste sucesso fez Anthony Knivet, ignorada dos cronistas e historiadores da época”.

Segundo Denise Monteiro, os portugueses, mesmo com a estratégia de envolver os religiosos no projeto de pacificação dos indígenas, não abandonaram os recursos militares. Para Cascudo, em sua História da Cidade do Natal, aquele 11 de junho finaliza “um dos capítulos iniciais e ásperos” da história brasileira, “primeiro tratado político entre duas raças, duas civilizações, duas mentalidades”. Os índios manteriam o contrato, morrendo por ele”, enquanto os portugueses erguiam “mais uma cidade, a marca do norte, extrema da posse, pouso e reforço para a lusitanização do Brasil setentrional”, pois após a pacificação dos índios, as autoridades da capitania construíram uma igreja (antiga catedral de Natal) e demarcaram o espaço para a nova cidade. A população, sentindo-se segura pelo recém assinado tratado de paz, começou a ocupar lentamente as imediações do templo religioso. Assim, a inauguração da igreja representa o marco cronológico inicial de Natal, quarta cidade fundada no Brasil [as quatro primeiras cidades fundadas no Brasil foram: Salvador (1549), Rio de Janeiro (1565), Filipéia (1584) e Natal (1599). O status de cidade dado a elas não é resultante de sua importância social ou econômica, mas devido à suas origens administrativa e militar, pois nasceram da necessidade que a Coroa portuguesa tinha de contornar os obstáculos da colonização]. Vários relatos deixados por visitantes, pontua Olavo Medeiros, não fazem menção a existência de igreja na cidade. Somente nos anos de 1627-1628 há menção de que a cidade “possuía uma ‘boa igreja’, a qual fora concluída em 1619”.

Em sua História Geral do Brasil, Varnhagen afirma que por ser “imprópria a porção do arrecife ilhada (em preamar) em que estava o forte, a futura Natal nasceu num chão elevado e firme, que se apresenta à margem direita do rio, obra de meia légua acima de sua perigosa barra”. O centro da Natal do período colonial era a atual praça André de Albuquerque. Os limites da nova cidade iam da praça das Mães, na subida da antiga avenida Junqueira Aires(atualmente Câmara Cascudo), à praça da Santa Cruz da Bica, no Baldo, em frente ao prédio da COSERN. A Ribeira só seria centro de Natal na primeira metade do século XX. Segundo Cascudo, o local onde a cidade foi construída já havia sido escolhido bem antes da realização das pazes com os potiguares. O padre Francisco Pinto, o amanajara (senhor da chuva), informava que seria “relativamente fácil conservar os indígenas batizados ‘residindo em algumas partes, como será fazendo uma boa residência na nova cidade, que agora se há de fundar, obra de meia légua do forte do Rio Grande’”.

O próprio Câmara Cascudo chega a afirmar que houve “nome anterior deixando vestígio na história e cartografia erudita”: Cidade dos Reis, Cidade Nova, Cidade de Santiago. Frei Vicente do Salvador e Melchior Estácio do Amaral, citado por Olavo de Medeiros citam, respectivamente, Cidade dos Reis e Cidade de Santiago. “Nenhuma referência”, segundo Olavo de Medeiros (1991, p. 31), “é feita ao topônimo NATAL, denominação que somente surgiria em documento de 1614”.

Manuel Rodrigues de Melo, citado por Enélio Petrovich, na obra Quem fundou Natal?, levanta uma questão importante: “Rigorosamente não há certeza sobre quem foi o fundador da cidade do Natal. Os historiadores se dividem neste ponto. Uns querem que tenha sido Jerônimo de Albuquerque. Outros dão a primazia a João Rodrigues Colaço. Outros, ainda, participam da tese de que fora Manuel de Mascarenhas Homem. Nenhum, porém, fez baseado em documento que autorize um pronunciamento definitivo”, para logo depois incorrer erro que denuncia, ao afirmar, sem prova documental definitiva, que o fundador de Natal teria sido Manuel de Mascarenhas Homem.

O possível de dizer quanto a quem foi fundador de Natal é que os historiadores da terra ainda não chegaram a uma conclusão. Para alguns, o fundador teria sido Jerônimo de Albuquerque; para outros, seguindo-se o princípio hierárquico, teria sido Manuel de Mascarenhas Homem. Outros, ainda, defendem ter sido o fundador João Rodrigues Colaço.

Isso, porém, é assunto para outro texto.