Vaquejadas em Florânia: memória, tradição e a perda do chão

Foi diante de um vídeo singelo, enviado por meu primo Tião Bezerra, que o tempo cedeu passagem à lembrança – e lá estava Florânia, aquele recanto encravado no Seridó potiguar, ressurgindo das brumas da infância como quem recobra, por entre ruínas, a arquitetura de um mundo desaparecido. E, entre os elementos desse mundo, uma prática secular a mim se apresentou, com força simbólica: a vaquejada.

Não se trata, evidentemente, de mero folguedo ou espetáculo, pois é antes expressão de um sistema econômico e social que moldou o sertão nordestino desde o início do século XVII., quando a expansão da pecuária extensiva, adaptada às exigências do semiárido, engendrou uma nova territorialidade, a saber, imensos latifúndios de gado solto, sem cercas nem limites rígidos, impondo a necessidade de uma figura singular, o vaqueiro.

Vestido com roupas feitas de couro espesso como couraça, o vaqueiro emergiu como personagem típíco de uma civilização marcada pela luta contra o ambiente. Sua relação com o gado não era apenas econômica, mas simbólica e identitária. Era ele quem domava a caatinga e, ao mesmo tempo, era por ela moldado.

Em tal contexto, a técnica de derrubar o boi pela cauda – gesto funcional nascido da necessidade de apartação – converteu-se, com o correr dos anos, em rito público. A funcionalidade deu lugar ao jogo, ao desafio, à festa e, então, desde os séculos XVIII e XIX notícias correram sobre reuniões em fazendas sertanejas nas quais senhores e trabalhadores celebravam o ciclo do gado com exibições de destreza e força. A vaquejada moderna, com arena, regras e premiações é, portanto, apenas a última moldura de um quadro antigo. Consolida-se entre as décadas de 1930 e 1940 e traz consigo o espírito de uma economia rústica e comunitária em trânsito para a espetacularização.

A vaquejada não é, entretanto, apenas o eco de um mundo rural. Ela carrega, em suas essência e continuidade, traços de resistência cultural. Música, culinária, religiosidade e identidade regional ali se entrelaçam.

Imagem feita com auxílio de IA

Trata-se, como se vê, de um fenômeno de longa duração, no qual o velho e o novo convivem sob tensão. Ao mesmo tempo em que remete ao passado, enfrenta as exigências éticas e jurídicas do presente, especialmente no que diz respeito ao bem-estar animal. Sua permanência, portanto, é também sinal de sua maleabilidade, o que nos remete à questão maior da memória.

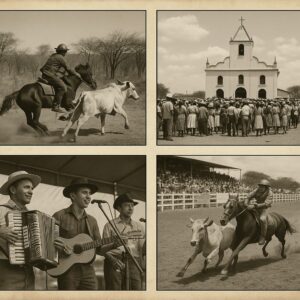

Imagem feita com auxílio de IA

A memória – esse espelho partido do tempo – não é jamais uma reconstrução objetiva do passado, mas sempre uma seleção, como assinalou Maurice Halbwachs, operada em meio a quadros sociais que condicionam o recordar. Não há lembrança individual que não esteja, em alguma medida, inserida em tramas coletivas. A evocação das vaquejadas de Florânia é, nesse sentido, menos uma saudade pessoal e mais um apelo à preservação de um fio histórico. Peter Burke, ao falar em “história social do lembrar”, reforça a ideia de que a memória é um campo de disputa: há sempre escolhas, esquecimentos, substituições.

Nesse cenário, o Brasil tem se destacado, infelizmente, como uma terra de esquecimentos sistemáticos. Hannah Arendt, com a lucidez que lhe era peculiar, advertia que a perda da tradição equivale à perda de herança. E sem herança, dizia ela, não há testamento, não há continuidade. Resta-nos o eterno presente da mudança cega, a deriva da memória oficial e da comemoração vazia. “Sem tradição – que selecione e nomeie, que transmita e preserve… – parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo”, adverte Arendt, como quem antecipa os efeitos da desmemória organizada.

É nesse ponto que se insere a lembrança trazida por Câmara Cascudo. Em obras como Vaqueiros e Cantadores e o Dicionário do Folclore Brasileiro, ele reconstrói, com vigor documental e sensibilidade etnográfica, a festa de vaquejada como um ponto culminante do ciclo do gado. Nela, o gesto do vaqueiro deixa de ser mero instrumento de trabalho para tornar-se símbolo público, “provocador de aplausos e criador de fama”. Era ali, nos pátios das fazendas, que se corporificava uma técnica antiga: a derrubada do boi pela cauda, transplantada da várzea para o terreiro da festa.

Há coisa de uma década e meia chegou um fragmento que atribuía a origem da vaquejada em Florânia ao ano de 1978. Causou-me estranhamento. Sim, porque de lá saí para morar em Natal em 1975 e lembro-me perfeitamente de vaquejadas ali antes de minha partida do torrão no qual fui criado para capital do estado.

Ainda que traga nomes respeitáveis e merecedores de reverência, como Itamar Diniz e Zé Inácio –, a versão apagava uma memória mais antiga. Eu mesmo, repito – se é que a lembrança ainda me serve – estive em várias vaquejadas antes de 1975, realizadas no Sítio Santa Rita, então pertencente a Bernardo Bezerra e administrado por meu avô Joaquim Bezerra, o Quinca Bezerra. Vi com meus olhos, e não sozinho, pois muitos que hoje têm mais de 57 anos podem atestar a existência dessas festas, com barracas, comidas, bebidas e o ritual da derrubada do boi.

Não se trata de revanchismo memorial, mas da constatação de uma ruptura. Negar ou esquecer as primeiras vaquejadas de Florânia é abdicar de um elo com o passado. E sem esse elo, como já se disse, o presente perde espessura. A memória, quando desprovida de um quadro de referências, como advertia Halbwachs, torna-se frágil, dispersa, incapaz de engendrar continuidade. Cabe, pois, a cada um – autoridades, estudiosos, cronistas e famílias – a tarefa de fazer arqueologia da memória. Recuperar, organizar, articular: eis a missão. Não como nostalgia estéril, mas como trabalho de consciência.

Florânia não é exceção. É espelho do país. Um país em que, muitas vezes, a tradição é atropelada por versões recentes dos fatos, no qual a memória dá lugar à conveniência e ao esquecimento oficial. A vaquejada, com sua longa travessia do mundo funcional ao mundo simbólico, é também testemunha disso. Um gesto que, se não for inscrito no tempo, perde-se como poeira nas veredas da história.