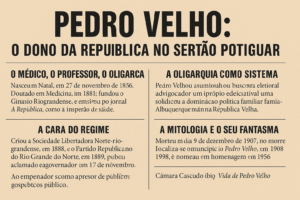

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão: dono da República no Rio Grande do Norte

Numa esquina empoeirada do Rio Grande do Norte, mais precisamente em de Natal nasceu, em 27 de novembro de 1856, o homem que aprenderia cedo duas lições: que o coração palpita por conveniência e que o voto, se bem trabalhado, é como boi manso – segue o dono.

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, médico por formação e oligarca por vocação, foi a personificação da Primeira República no Rio Grande do Norte. Não criou nada novo, mas soube aplicar com perfeição o manual do mandonismo.

Foi abolicionista quando a abolição já era inevitável. Foi republicano quando a monarquia tombava. E foi governador antes mesmo que houvesse Constituição republicana no país. Fundou partidos, jornais, escolas, oligarquias e, sem muita modéstia, a si mesmo como legenda. No final da vida, era uma espécie de Luís XIV dos trópicos áridos: o Estado era ele, e os que não o eram – forram adversários, até mesmo inimigos.

Na juventude, Pedro Velho circulou pelas rotas do comércio miúdo com o pai, Amaro Barreto, entre Macaíba e Canguaretama. Dizia-se que a família era pobre. Mas pobre que manda os filhos estudar no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro e até em Paris?

Câmara Cascudo, no centenário do nascimento do líder, escreveu a biografia oficial, intitulada Vida de Pedro Velho, com aquela reverência de quem cresceu ouvindo histórias heroicas à mesa. Mas esqueceu de explicar como o “pai sem posses” bancou tanto colégio caro, passagem transatlântica e curso de Medicina no Rio de Janeiro.

Pedro Velho formou-se em Medicina com uma tese sobre palpitações cardíacas. Curiosamente, passou a vida provocando taquicardias políticas em seus opositores. Montou farmácia, clinicou, tentou um colégio com os irmãos (o Ginásio Riograndense, fechado antes que completasse três aniversários), deu aulas de História no Atheneu e circulou entre as famílias mais influentes da capital. Era simpático, de hábitos simples, com bom faro para os bastidores.

Sua estreia na política foi no cargo de inspetor de Saúde Pública. Caiu com a mudança do gabinete em que seu irmão Fabrício era estrela. Caiu, mas não sumiu. Voltaria maior.

O abolicionismo local encontrou em Pedro Velho seu agitador. Criou a Sociedade Libertadora Norte-rio-grandense, inaugurada em 1º de janeiro de 1888. No dia 14 de maio, um dia depois da assinatura da Lei Áurea, a entidade encerrava seus trabalhos. Missão cumprida. A república viria na sequência e Pedro Velho, sensível a mudança de rumos políticos, fundou o Partido Republicano do Rio Grande do Norte no dia 27 de janeiro de 1889. Não houve surpresa: ele era a alma, a máquina e o palanque do novo partido. Com o 15 de novembro, passou a interlocutor direto dos cabeças republicanos no Rio e em São Paulo. O problema é que a província não era São Paulo, e ali o poder não se tomava – era costurado.

Foi aclamado governador provisório dois dias após a Proclamação da República, em 17 de novembro de 1889. Durou pouco. Aristides Lobo, ministro do Interior, mandou um interventor de fora: Adolfo Gordo. Era a primeira queda. E a primeira lição. Pedro Velho entendeu que poder não se herda nem se aplaude. Estrutura-se.

Reassumiu brevemente o governo em 1890. Elegeu-se de verdade em 1892, ficando no cargo até 1896. Fundou o jornal A República, que seria o Diário Oficial informal da nova ordem. Não publicava apenas decretos, mas a versão oficial dos fatos.

Pedro Velho sabia que a política brasileira era mais provincial do que admitia. O voto, agora ampliado pela Constituição de 1891, incluía todos os alfabetizados. Uma festa no Sudeste. Um problema no Nordeste. Era preciso manter o povo longe das decisões, e dentro do curral eleitoral. A solução foi coronelismo, de preferência domesticado. A “conquista do eleitorado” era feita com afeto, agrados e autoridade. Os neutros eram perigosos. Os independentes, piores: “votam contra o governo”. E o governo era ele.

Imagem feita com auxílio de IA

Sedução, coerção e nomeações generosas garantiram a máquina. A fraude eleitoral era apenas detalhe técnico: bico de pena e urnas preparadas com a mesma calma com que se preparava remédio caseiro.

Com esse modelo, Pedro Velho consolidou uma das mais sólidas oligarquias da Primeira República. Seus irmãos também governaram, ocuparam cadeiras no Senado e no Congresso. Nome por nome: Augusto Severo (o aeronauta), Alberto Maranhão, Fabrício Maranhão… A política potiguar virou assunto de família.

Aos olhos de aliados, Pedro Velho era um estadista apaixonado por sua província.; aos olhos de adversários, eficiente operador de um regime fundado na exclusão e na bajulação. Não havia lugar para adversário. Só para aliado ou inimigo.

Pedro Velho não estava interessado em ideias. Escreveu pouco. Assinava como “Nemo” algumas crônicas n’A República. Segundo Cascudo, tinha estilo límpido. Mas o que se lia era panfleto travestido de opinião. O biografado não era um pensador – era um executor.

Na tribuna do Senado, que ocupou por três mandatos (1897 a 1907), falava pouco. Quando falava, defendia o pacto federativo, mas desde que não tirasse do Rio Grande do Norte a primazia sobre seus currais. Federalismo, sim, mas só se os federados obedecessem à hierarquia não escrita dos oligarcas e coronéis.

Participou da montagem da Política dos Governadores, o arranjo de Campos Sales que consolidou a barganha entre os estados e o poder central. Era a consagração do seu método: quem manda nos votos, manda no país.

Morreu cedo, aos 51 anos, em 1907. O município de Pedro Velho foi batizado em sua homenagem. A praça central de Natal leva seu nome. Está em placas, estátuas e discursos nostálgicos. Os seus irmãos e aliados também. Mas a figura real se esconde sob o verniz da memória.

Cascudo, o maior intelectual do estado, escreveu sobre Pedro Velho com reverência de neto. Admitiu no prefácio: foi criado em uma casa pedrovelhista. O livro Vida de Pedro Velho, que traz boas informações, é mais monumento que análise.

Pedro Velho governou com mão firme. Não deixou espaço para alternativas. Montou uma elite política à sua imagem. Quando morreu, a oligarquia seguiu funcionando como relógio de corda. Havia uma lógica por trás da simpatia, uma dureza por trás do sorriso, pois ele entendeu como poucos o jogo da Primeira República: enquanto o povo andava a cavalo, o poder corria de trem. Ele era um dos que cuidava dos trilhos.