Lula e a vaga do STF: pragmatismo, representação e o jogo do poder

A política, em sua essência mais íntima, nunca se desvencilhou por completo das teias do personalismo que tecem nossa vida privada. No Brasil, as teias parecem ser incombatíveis.

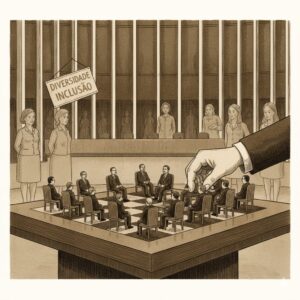

É nesse território ambíguo, onde o público e o pessoal se confundem com grande frequência e de forma tão cordial, que se deve procurar entender as escolhas aparentemente contraditórias de um homem como o Presidente Lula. Sua relutância em nomear uma mulher para o Supremo Tribunal Federal (STF), apesar de um discurso público vestido com as vestes da pauta de gênero, não é um simples ato de civismo, mas a manifestação de uma lógica mais profunda e arraigada em nosso modo de exercer o poder. Ele, que há décadas navega com rara maestria os humores da nação, compreende instintivamente que a plateia aplaude a retórica da inclusão, mas o jogo real se decide em outros bastidores, regido por leis não escritas de lealdade e confiança pessoal. Poder-se-ia ver, nessa preferência por nomes como o de Jorge Messias em detrimento de uma ruptura simbólica, um eco daquele nosso velho conhecido, o homem cordial.

Imagem feita com auxílio de IA

A cordialidade, como bem nos lembrou o historiador Sérgio Buarque de Holanda, não se refere à mera polidez, mas à primazia do mundo interior, dos afetos e das relações pessoais, sobre a esfera impessoal da instituição. O Estado, para essa sensibilidade, é menos uma estrutura abstrata e mais uma extensão das redes de confiança. Nomear “Bessias”, um companheiro de estrada, testado nas batalhas do poder Executivo, é um ato que fala mais alto do que qualquer promessa de campanha. É um gesto que fortalece os laços do grupo, que recompensa a fidelidade e que assegura previsibilidade. É, no fundo, a perpetuação de um hábito nacional: a administração do público com as lentes do privado.

Contra esse impulso ergue-se o ideal weberiano da racionalidade legal, a coluna vertebral do Estado moderno, que exige o preenchimento dos cargos por mérito e competência, de forma impessoal. O próprio ritual da sabatina no Senado Federal é uma concessão a esse ideal, uma tentativa de vestir a escolha política com a toga do notório saber jurídico. No entanto, o gesto de Lula parece inclinar a balança para o outro lado, revelando que, para ele, o capital político de lealdade sobrepuja, na prática, o capital cultural puro ou o capital simbólico da representatividade. O que poderia ser lido como uma falha de caráter é, na verdade, a operação pragmática de um agente num campo de forças complexo, tal como descrito por Pierre Bourdieu. O Presidente vai nomear um jurista; vai mover uma peça de confiança no tabuleiro do campo jurídico, buscando assegurar o seu lugar e a sua influência no jogo de poder.

A frustração da militância com esta opção é compreensível, mas talvez parta de uma expectativa ingênua sobre a natureza do poder. Isaiah Berlin nos lembrou que a vida política é um palco de valores plurais e frequentemente incompatíveis: a justiça abstrata, a lealdade concreta, a igualdade representativa, a estabilidade governativa. Na balança de um presidente, o peso de assegurar uma base governante leal e previsível pode, em determinado momento, superar o imperativo de “corrigir a história” por meio de um gesto de representatividade. Isto não torna um valor superior ao outro; apenas explicita o conflito trágico e permanente que é governar. Lula, movido mais por instinto do que por ideologia, escolhe a peça que lhe garante maior controle no tabuleiro, ainda que com isso desaponte os que esperavam dele uma postura mais próxima da de um missionário.

Por trás de tudo isto, persiste uma questão mais silenciosa e profunda, que Simone de Beauvoir ajudou a iluminar: a de que a “mulher” é uma construção social, sempre definida em relação a um padrão masculino tido como universal. A manutenção de um STF esmagadoramente masculino, por um governo que se diz progressista, é um ato simbólico poderoso. Reforça, sem alarde, a ideia de que o espaço máximo de interpretação da Lei é um domínio naturalmente masculino, no qual a experiência de mais de metade da população permanece como uma voz secundária, uma perspectiva acessória – e não como parte integrante da norma.

No fim, o que parece uma contradição gritante entre o discurso e a ação revela-se, numa análise mais detida, a coerência pragmaticamente fria. Lula fala a língua da modernidade para uma plateia que a consome, mas joga com a gramática antiga do poder, feita de fidelidades, conchavos e cálculo eleitoral. O seu gesto, longe de ser uma excepção, meus três ou quatro leitores, é a regra. E a regra, neste Brasil que insiste em se manter fiel a tantos dos seus velhos costumes, é que a instituição, por mais alta que seja, acaba sempre, de uma forma ou de outra, por ser moldada pela mão cordial e calculista do homem no poder. O resto – como ele bem sabe e todos deveríamos saber, se estudássemos a sério – é retórica efémera, sombra de um discurso que passa, enquanto a solidez silenciosa dos laços pessoais permanece.