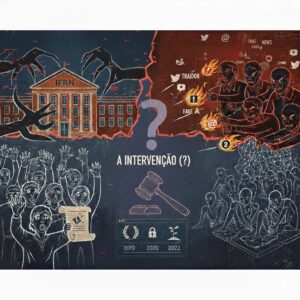

A intervenção (?) no IFRN

Juntei muita coisa, durante cinco anos, para escrever sobre um assunto sobre o qual muita gente pretensamente virtuosa se posicionou, nem sempre verdadeiramente, e outro tanto deu pitaco, quase sempre sem conhecer os bastidores: a ingerência do governo de Jair Bolsonaro no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), em 2020.

Estou preparando um trabalho sobre isso e, até o meio do ano, a depender das entrevistas que terei de fazer, transformarei o material pesquisado num livro. Por ora, faço um pequeno recorte, um esboço, do que estou para escrevinhar.

Antes de prosseguir, registro: não sou e nem pretendo ser virtuoso. Passo longe disso. Nunca fui de oferecer, quando esbofeteado, a outra face. Bato do mesmo jeito que apanho. Melindres não me comovem e constatei, depois de voltar ao serviço público, há quase vinte anos, que poucos espaços têm mais vilania do que ali. É gente de mais com cara de anjo para entrar no céu. Como disso sei, ando de nariz tapado para não sentir o azedume e o cheiro putrefato do lugar. Faço um adendo: há também – e não são poucas – pessoas da melhor estirpe.

***

A intervenção do governo Jair Bolsonaro no IFRN, ao impedir a posse do reitor eleito, professor José Arnóbio, inscreve-se em uma tradição autoritária brasileira que, embora conhecida, reaparece de tempos em tempos sob novas roupagens. Diferentemente das intervenções clássicas, justificadas por decretos explícitos ou estados de exceção formalizados, tratou-se de uma intervenção administrativa travestida de legalidade, apoiada em ambiguidades normativas e em uma retórica moralizante que reivindicava a defesa da ordem, da virtude e da legalidade.

Assisti como testemunha privilegiada porque tinha contato com os dois lados da contenda. Entretanto, mesmo minha posição privilegiada exigiu, para compreender melhor o evento, uma análise que rompesse a visão meramente administrativa ou jurídica e enveredasse pelo processo político, simbólico e social, que produziu efeitos duradouros no interior da instituição. Busquei para tal compreender como a condição inicial de “virtuosos atacados”, isto é, de um grupo atingido por um arbítrio estatal, evoluiu para a constituição de uma máquina de ataque simbólico, sobretudo nas redes sociais, dirigida contra servidores, docentes e técnicos identificados como adversários, críticos ou meros suspeitos de dissidência.

A eleição para a Reitoria do IFRN, realizada em 2019, ocorreu dentro da normalidade institucional que caracterizou os Institutos Federais desde sua criação. O processo foi marcado pela disputa entre projetos não exatamente distintos de gestão e transcorreu segundo as regras consolidadas no âmbito da instituição.

O professor José Arnóbio saiu vencedor, obtendo legitimidade formal e simbólica, ancorada tanto no resultado eleitoral quanto na prática política interna do IFRN. Esse dado é fundamental: não se tratava de um corpo estranho ou de uma ruptura institucional, mas de continuidade de um rito reconhecido e pretensamente democrático (no trabalho direi porque pretensamente democrático), garantindo aquilo que Max Weber chamou de legitimidade legal-racional, escorada precisamente na observância de regras previamente estabelecidas. A eleição, nesse sentido, produziu um mandato legítimo, ainda que politicamente inconveniente ao governo federal então em exercício, e daí veio o problema.

A não-posse do reitor eleito marcou um momento de ruptura, já que sob o governo Jair Bolsonaro manifestou-se uma política sistemática de confronto com universidades e institutos federais, mediante a nomeação de candidatos não eleitos, ou de candidatos que não estavam na cabeça das listas tríplices enviadas para nomeação.

No caso do IFRN, a recusa em nomear o vencedor da eleição constituiu um gesto inequívoco de tutela autoritária sobre a autonomia institucional. Ainda que amparada por brechas legais, a decisão rompeu com o pacto político implícito que sustentava a relação entre o Estado e as instituições federais de ensino, demonstrando claramente, conforme formulação de Giorgio Agamben, a manutenção da ordem jurídica formal, mas a atuação do governo por exceções reiteradas da ordem legal, normalizadas e justificadas por um discurso de combate a inimigos morais ou ideológicos.

A nomeação e posse do professor Josué Oliveira para a Reitoria, ignorando o resultado eleitoral, simbolizou a materialização dessa exceção. Mais do que um ato administrativo, tratou-se de uma operação política que deslocou o centro de legitimidade da instituição e a gestão nomeada passou a ocupar um lugar estruturalmente frágil: detinha o poder formal, mas carecia de reconhecimento amplo da comunidade acadêmica.

É nesse contexto que se forma o que denominamos de máquina virtual de moer. Redes sociais, grupos de WhatsApp, perfis anônimos ou semi-anônimos passaram a funcionar como instrumentos de vigilância, denúncia e ataque.

Inicialmente reativa, em defesa da gestão impedida de assumir, essa máquina rapidamente assumiu caráter ofensivo. Professores, técnicos e estudantes foram expostos a todo tipo de campanha, muitas vezes baseadas em suposições, alinhamentos imaginados ou simples associações pessoais (tratarei disso em detalhes no trabalho). Fui vítima disso e reagi, com as mesmas armas – e sei de gente que sofreu calado, inclusive o assédio a familiares.

Imagem feita com auxílio de IA

Há farta literatura sobre linchamentos digitais e ela ajuda a compreender como comunidades virtuais produzem inimigos internos, transformando divergência política em falha moral. A dinâmica discursiva da máquina virtual iferniana operava segundo uma lógica binária: santos e demônios. Assim ficou posto por quem estava do lado dos decaídos: de um lado, os virtuosos, defensores da legalidade, da ordem e da instituição; de outro, os traidores, conspiradores, golpistas e fascistas. Uma moralização extrema que dissolveu zonas de ambiguidade e interditou o debate racional, demonstrando claramente aquilo que Hannah Arendt já advertia: quando a política é substituída pela moral absoluta, o espaço público deixa de ser um lugar de pluralidade e se converte em tribunal. O paradoxo central emerge aqui: aqueles que haviam sido vítimas de um arbítrio estatal passaram a reproduzir, em escala micro e simbólica, práticas de exclusão, silenciamento e intimidação.

A gestão nomeada enfrentou dificuldades administrativas, desgastes internos e resistência contínua. Paralelamente, a gestão impedida manteve-se ativa politicamente, articulando apoios, mobilizações e ações judiciais. Essa resistência, legítima em sua origem, passou, contudo, a conviver com práticas de hostilidade simbólica que extrapolaram o campo institucional. A fronteira entre resistência política e perseguição política e moral tornou-se porosa, um fenômeno que, do ponto de vista histórico, é recorrente, afinal nasceu como movimento em oposição à opressão e à maioria dos que assim nascem tendem, em determinadas condições, a reproduzir mecanismos semelhantes aos que denunciam.

A substituição da gestão nomeada e o esvaziamento político do grupo que sustentava a intervenção federal revelaram o caráter transitório e artificial daquela ocupação de poder. A queda, assim, não se deu apenas por razões administrativas, mas pela incapacidade de converter poder formal em legitimidade social, confirmando o ensinamento weberiano segundo o qual autoridade que não se legitima tende à instabilidade.

A posse tardia do reitor eleito encerrou formalmente o ciclo da intervenção ou pró-temporalidade, mas não apagou seus efeitos. As fraturas institucionais, as desconfianças mútuas e os ressentimentos produzidos no período persistiram, notadamente entre servidores.

É fato, não tenho dúvidas maiores sobre isso, que a defesa legítima de uma posição pretensamente democrática pode, sob determinadas condições, engendrar práticas que corroem o próprio ethos democrático que se pretende (ou se diz pretender) preservar.

E sobre isso que escreverei. Ouvindo quem esteve na “frente de batalha” ou quem esteve em posição privilegiada nos bastidores.