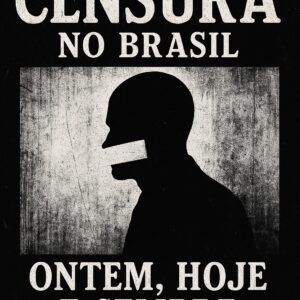

A lenta agonia da palavra – 1

Escrevi, há duas semanas, um texto expondo os excessos do ministro Alexandre de Moraes, seguidos por alguns de seus colegas do Supremo Tribunal Federal (STF), e um intelectual do estado rebateu. Segundo o intelectual, escritor competente e consagrado, não há censura alguma no Brasil, porque qualquer pessoa pode escrever a merda que quiser. Censura havia, sim, prosseguiu, durante a ditadura militar, quando havia censores nas redações dos jornais e quem ousasse escrever contra a ordem estabelecida corria o risco de ser preso, torturado e morto pelos meganhas do regime.

Ditaduras nem sempre arreganham os dentes de imediato. A brasileira, nascida nos quarteis, nos gabinetes de palácios de governos estaduais, no Congresso Nacional e nas salas de empresários, tentou ao longo de duas décadas manter a aparência de democracia. Um simulacro. Não se fez forte e autoritária todo o tempo e mesmo quando autoritária manteve o parlamento e tribunais funcionando. Eram manietados, mas funcionavam.

Não há dúvida alguma que, durante os anos de chumbo (1968-1978), a cuíca roncou. Depois de 1978 as liberdade individuais foram sendo progressivamente exercidas sem grandes receios e antes de 1968 o clima era de relativa normalidade democrática. Não sou em quem digo isso. Há farta bibliografia sobre o assunto: Carlos Heitor Cony, Jorge Ferreira, Élio Gaspari, Thomas Skidmore, etc.

Entre 1964 e 1968 (até o Ato Institucional 5 – AI-5), o Brasil viveu uma espécie de tragédia em câmera lenta. Não se tratava de um drama teatral, mas de algo mais cruel. O país respirava normalidade, ainda que com dificuldade, e terminou sem fôlego algum. Havia, no início, quem jurasse que o golpe militar era apenas um ato de saneamento político, um serviço de dedetização contra o que se chamava de subversão. E veja o paradoxo: entre baionetas e tanques, havia certo espaço para que se falasse, escrevesse e até se protestasse.

Thomas Skidmore não exagera ao registrar que, logo após 1964, “a repressão era seletiva” e que “o regime não tentou impor um controle total sobre a vida cultural e política”. Elio Gaspari, por sua vez, observa que “no começo, os generais imaginavam-se árbitros de uma democracia tutelada, não donos de um deserto de ideias”. Era um tempo em que jornais ainda ousavam criticar ministros, parlamentares levantavam a voz e estudantes organizavam passeatas.

Mas toda tragédia tem seu segundo ato – aquele em que a sombra cresce. O país caminhava, sem saber, para o palco do AI-5. Entre 1966 e 1968, a tolerância foi perdendo os dentes. Pequenos gestos de contestação passaram a ser tratados como afrontas à autoridade. A imprensa, antes atrevida, começou a sentir o hálito quente da censura sobre a nuca. “A cada crise”, como lembra Gaspari, “a tentação de apertar o torniquete aumentava”.

O estopim, como se sabe, foi 1968 – ano que entrou para a história mundial como símbolo de revolta e juventude, mas que, no Brasil, terminou como epitáfio. Passeatas estudantis, greves operárias e um Congresso ainda atrevido se chocaram contra um governo que, aos poucos, deixara de fingir moderação. O assassinato do estudante Edson Luís, em março, não foi apenas um crime, mas o anúncio de que a paciência dos fardados tinha prazo de validade.

Imagem feita com auxílio de IA

Até então, havia brechas. Um jornalista podia escrever uma coluna venenosa contra um general e, no máximo, perder o emprego – não a liberdade plena. Uma peça de teatro podia insinuar que o país estava virando um quartel, e a plateia ainda ria. Mas o terceiro ato viria para trancar todas as portas e apagar todas as luzes. Até que veio 13 de dezembro de 1968 e o AI-5 caiu sobre o Brasil como uma noite sem luar. Skidmore descreve o resultado com precisão cirúrgica: “O presidente poderia fechar o Congresso, cassar mandatos e suspender direitos políticos por dez anos. A censura prévia à imprensa foi instituída, e nenhuma decisão judicial poderia contestar tais medidas”.

O que antes era esporádico e seletivo tornou-se sistemático e absoluto. O país acordou, no dia seguinte, com um novo pacto: não se dizia, não se escrevia, não se insinuava. Peças eram mutiladas, canções eram proibidas, artigos sumiam das páginas antes de nascerem. Gaspari, em A Ditadura Escancarada, resume o espírito da época: “O governo passara a falar sozinho”. O silêncio não era apenas ausência de som, mas a presença constante do medo.

No quarto ato da tragédia, a repressão virou rotina doméstica. Prisões sem mandado, interrogatórios com tortura, cassações em série. A inteligência militar, que antes se contentava em vigiar, agora invadia, arrombava, levava. E a censura, cada vez mais afiada, transformava o noticiário em um boletim insosso, no qual a única crise possível era a falta de chuvas. E veio o quinto ato, aquele em que a plateia já não espera reviravolta. O Brasil vivia, como disse Gaspari, “a ditadura escancarada”. O que começara com promessas de ordem e garantias de retorno à democracia havia se convertido em um regime que “não aceitava sequer a aparência de oposição”. Quem não aplaudisse estava condenado ao desaparecimento. Físico ou simbólico.

Entre 1964 e 1968, a sociedade brasileira teve a ilusão de que a democracia podia sobreviver com muletas. Depois do AI-5, nem as muletas restaram. O país aprendeu, à força, que a censura não é apenas a tesoura sobre o texto – é a tesoura sobre o pensamento. O medo calou antes mesmo que a palavra fosse pronunciada.

E, como em toda boa tragédia brasileira, o público saiu do teatro fingindo que não tinha visto.

A escalada começou mansa. O AI-5 veio como fecho de um processo lento e sinuoso., afinal a tirania não precisa de alarde para o exercício autoritário. Quando todos estão cochilando, ela dá o ar da graça. Se o cochilo vira sono, ela toma gosto, abre as asas e não quer mais ir embora enquanto não faz o serviço que pretende, a saber, cassar a liberdade de quem a ameaça.