A importância geopolítica da capitania do Rio Grande e de Natal nos séculos XVI e XVII

Não costumo escrever textos longos na Internet. Geralmente o faço com 3 a 4 páginas, mas resolvi quebrar uma exceção para este um outro, que seguirá na mesmo linha, só que abordando Rio Grande do Norte e Natal no século XX.

A maior parte dos turistas saem de suas regiões de origem para fugir do ambiente de rotina em que vivem. Estão muitos deles desejosos de se identificarem com os locais para onde se deslocam em suas férias. Nesse sentido, como turista busca um destino e é recebido por uma população nativa, faz-se de fundamental importância a inclusão, execução e operação de um projeto turístico que valorize não apenas os elementos naturais, mas também aquilo que foi construído pelo homem, a história do lugar e das pessoas, ou seja, como a identidade do lugar, no sentido de Stuart Hall, foi formada.

As autoridades do Rio Grande do Norte pouco fizeram e fazem para retirar a poeira da história do estado. A postura tem sido, ao longo dos anos, de leniência, quando não de resistência e, por vezes, de irresponsabilidade. Às instituições de ensino e pesquisa, como o IFRN e UFRN, caberiam algumas ações, tais como a identificação de pontos históricos e eventos históricos que pudessem ser recuperados, seja pela restauração material de prédios ou a construção de marcos identificatórios, seja ainda pela encenação teatral de passagens históricas.

Natal é possivelmente, tirando Salvador, João Pessoa e uma ou outra, a capital nordestina que mais teria a auferir dividendos do turismo histórico, pois foi, do século XVI ao XX, de forma espaçada, uma das cidades mais importantes do ponto e vista da geopolítica mundial. No século XVII, então, foi, a partir de Natal, a sentinela e o trampolim portugueses, espaço para a manutenção e conquista de todo o litoral norte do Brasil. A sua fundação é um dos marcos colonizadores da porção norte do Brasil, sendo, portanto, parte significativa da formação histórica e territorial brasileira e consistiu numa estratégia de manutenção do domínio português da incipiente colônia do Rio Grande, afastando do território aventureiros que trabalhavam a soldo para várias potências europeias, principalmente franceses.

A ordem de fundação partiu diretamente do rei espanhol e português Filipe II, garantindo a posse e o domínio da colônia, que daria oportunidade, aos portugueses, de posteriormente empreender o domínio do litoral norte do Brasil, visto a localização da colônia, de esquina na parte nordeste da América do Sul, possibilitar a sua utilização, como um trampolim, para a conquista do Ceará, do Maranhão e do Pará e, daí, da região amazônica em sua parte central.

Mesmo antes do acirramento das disputas coloniais, toma-se como provável a presença de navegadores de outras nacionalidades no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral à Bahia. Sérgio Buarque de Hollanda, em sua História Geral da Civilização Brasileira: a época colonial – do descobrimento à expansão territorial, alude, citando vários textos, que “a prioridade invocada em diversas ocasiões, para os franceses, espanhóis, italianos e até alemães”, destacando as sólidas alegações dos espanhóis, que têm em Vicente Yáñez Pinzón, Digo de Lepe e Alonso de Hojeda três personagens importantes no processo de expansão ultramarina espanhol. Pinzón batizou de Santa Maria de la Consolación ao cabo de Santo Agostinho (Pernambuco); Diogo de Lepe teria navegado na foz do Rio Marañón, identificado com o Amazonas; Alonso de Hojeda navegou “até uma latitude que corresponderia aproximadamente à do Cabo de São Roque.” A posse, entretanto, só se efetivou após a chegada de Cabral em 22 de abril de 1500 e, no ano seguinte, uma expedição enviada pelos portugueses e chefiada por D. Nuno Manuel e que contava com presença de Américo Vespúcio aportou no mês de agosto num cabo, batizado como São Roque, bem ao norte do litoral do atual Rio Grande do Norte. Ao tentarem desembarcar, dois jovens foram trucidados pelos índios. O cabo de São Roque passou a ser uma espécie de limite setentrional das terras portuguesas na América. São poucas e vagas as referências a navios lusitanos para o norte daquele acidente geográfico, antes da fundação de Natal, em 1599, conforme afiança Ernani Silva Bruno na sua História do Brasil: geral e regional.

Quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, coube a João de Barros e a Aires da Cunha à capitania do Rio Grande, que ia de Angra dos Negros (atual Ceará) à Baía da Traição (atual Paraíba), perfazendo cem léguas de testada. Por duas vezes tentaram ocupá-la; em 1535, em companhia de João e Jerônimo, filhos de João de Barros, Aires da Cunha, no comando de uma das maiores expedições ultramarinas já formadas [dez navios (cinco naus e cinco caravelas), 900 homens e cem cavalos], cruzou o Atlântico até Pernambuco de onde, com o apoio de Duarte Coelho, partiu em direção ao Rio Grande. Ancorou as embarcações na foz do rio Ceará-Mirim onde, parece, pretendia iniciar a colonização. Atacados pelos índios desistiram do intento e seguiram para o Maranhão, onde Aires da Cunha morreu. Morreram na aventura, segundo Cascudo (História do Rio Grande do Norte), setecentos homens. Uma segunda e igualmente desastrosa tentativa foi feita em 1555 por João e Jerônimo, filhos de João de Barros e sobreviventes da primeira tentativa, igualmente mal sucedida.

O acirramento da corrida colonial tornou comum a presença de navegantes de várias nacionalidades no continente americano. Por aqui os franceses eram os mais frequentes. Amigos dos índios potiguares, instalaram-se em território da atual capital do Rio Grande do Norte, nas imediações de onde hoje é a Base Naval e passaram a comercializar principalmente pau-brasil. Também utilizavam a região para fustigar as povoações portuguesas mais ao sul.

Por que os portugueses conseguiram uma aproximação amigável com os nativos na Bahia e por que o mesmo não aconteceu com os potiguares Rio Grande do Norte? Por que os índios aliavam-se ora a portugueses, ora a franceses? Por que preferiam estes últimos?

Sérgio Buarque de Hollanda descreve assim os primeiros contatos em 1500: “O europeu apresenta-se certamente cauteloso, fugindo a fazer o menor gesto que possa interpretar-se como provocação. O índio, de sua parte, mostra-se acolhedor, embora com algumas reticências e reservas – as mesmas reservas que jamais deixará de manter, através dos séculos, em face do branco invasor. É a atitude normal em tantos povos primitivos, de quem vê continuamente, no estrangeiro, um eventual inimigo”.

Todas as tentativas para desalojar os franceses da área resultaram em fracasso, tendo em vista os mesmos encontrarem-se bem entrincheirados e contarem com o apoio dos potiguares, amizade e aliança citadas com frequência por historiadores, que reforçam a importância comercial dessas relações. Varnhagen, Rocha Pombo, Câmara Cascudo, Tavares de Lyra e Gabriel Soares de Souza são pródigos em reafirmar os laços de amizade que unia os franceses aos índios, em especial com os potiguares. Segundo Rocha Pombo, citado por Tarcísio Medeiros, em seu livro Aspectos Geopolíticos e Antropológicos da História do Rio Grande do Norte, os “franceses chegaram a ficar vivendo por ali, tomando os costumes, aprendendo a língua daqueles índios, e até formando famílias”. Tavares de Lyra discorrendo, em História do Rio Grande do Norte, sobre as relações entre potiguares e franceses afirma que a amizade era tamanha e que, por sinal, “essa cordialidade de relações dava-se com quase todas as tribos, não porque os franceses fossem mais hábeis do que os portugueses, mas porque, sem outro intuito que não fosse encontrar facilidade no contrabando, se abstinham de empregar a violência, de usar a força”.

A explicação pode estar no tipo de relacionamento pretendido (e praticado) por portugueses e franceses com os nativos. Os índios, já divididos por guerras antigas quando mantiveram os primeiros contatos com portugueses e franceses, fizeram suas opções conforme o tratamento recebido. Os franceses pareciam só pretender o pau-brasil que trocavam por ferramentas e armas de ferro, numa vantajosa relação de escambo para ambas as partes (assim pelo menos parecia), não entrando em choque com os índios, e, para tal, como cita Sérgio Buarque de Hollanda, lançavam mão, num ritmo frenético, de aventureiros da Normandia e da Bretanha que viviam “em íntima promiscuidade com os grupos indígenas estabelecidos no litoral e no sertão, absorvendo os seus usos e costumes, praticando suas cerimônias gentílicas, aprendendo sua língua, em suma, não se mostrando esquivos ao convívio e a mestiçagem, e, acima de tudo, explorando, em proveito próprio, sua animosidade contra os portugueses”. Para Sérgio Buarque, escorado em cronistas daquele período, os franceses souberam “disputar, e às vezes com melhor sucesso do que os próprios lusitanos, a simpatia e o apoio de certas tribos indígenas. No litoral do Rio Grande, como antes ocorrera no Rio de Janeiro e no Rio Real, e irá suceder depois no Maranhão, o número desses adventícios via-se constantemente engrossado pelo advento de novos contingentes, em muitos casos produto das guerras e dos naufrágios. Neste número contavam-se, por exemplo, os homens da expedição de Jacques Riffault, cujo nome, bastante estropiado, começa a aparecer na documentação portuguesa já durante as lutas da Paraíba: “Rifoles” é o nome que lhe dá Feliciano Coelho, ao menos segundo a versão inglesa de Hakluyt, enquanto para Frei Vicente do Salvador ele é Monsieur Rifot”. Já ação dos portugueses, em virtude do caráter mercantilista da exploração que pretendiam implantar, inclusive apropriando-se do trabalho e da terra indígena, exacerbou os ânimos dos nativos, que passaram a combatê-los. Foi somente o concurso de um mestiço de branco com índio (Jerônimo de Albuquerque), auxiliado por religiosos, que conseguiu a aproximação entre portugueses e potiguares.

Os índios potiguares pareciam perceber que a relação periódica e transitória característica do comércio de pau-brasil com os franceses não se repetiria com os portugueses, que pretendiam se instalar, povoar e explorar aquelas terras. A percepção indígena não era falha; já a partir de 1600, João Rodrigues Colaço e seus sucessores iniciaram o processo de distribuição das terras da capitania entre a população “branca”, com destaque para as sesmarias doadas à família Albuquerque e para os padres da Companhia de Jesus. Terras indígenas que passaram sistematicamente às mãos dos colonizadores portugueses. Segundo Florestan Fernandes, citado por Sérgio Buarque de Hollanda, o anseio de “submeter” os índios era um elemento central do pensamento dominante do mundo colonial português. Esse elemento sofria, na prática, várias gradações, provocadas por interesses e por valores sociais que dirigiam a atuação dos indivíduos pertencentes aos diversos estamentos da sociedade colonial em formação. É necessário, assim, fazer a distinção entre os três elementos polarizadores. Primeiro, o colono para submeter os indígenas procurava reduzi-los ao mais completo e abjeto estado de sujeição; tomar-lhes as terras, escravizá-los, negociá-los, era entendido pelos portugueses como uma solução razoável e construtiva das tensões com os diferentes povos nativos. Segundo, o administrador ou agente da Coroa, que compartilhava e comungava dos interesses indicados, mas que era forçado a restringi-los ou amenizá-los, por causa da pressão das circunstâncias. A exportação de produtos como pau-brasil e outras utilidades coexistiu durante certo tempo com a exploração agrícola organizada e com o apresamento de índios com fins comerciais. O trabalho indígena era tão necessário numa como noutra forma, ou seja, tanto no escambo de pau-brasil quanto nas lavouras. Além disso, navios de outras nacionalidades (principalmente franceses) conseguiam tirar proveito lucrativo do escambo com tribos hostis aos portugueses. Daí a necessidade de prudência no trato do indígena: todas as concessões podiam ser feitas aos colonos, mas de modo a resguardar certos interesses fundamentais, que dessem à Coroa a possibilidade de utilizar as tribos “aliadas” como instrumento de conquista e de controle dos territórios ocupados. Por último, os jesuítas, cujas atividades contrariavam, frequentemente, os interesses dos colonos e, mesmo, as conveniências da Coroa, mas concorriam igualmente para atingir o fim precípuo, qual seja, destruir as bases de autonomia das sociedades tribais e reduzir as povoações nativas à dominação do branco. O projeto político português não se ajustava ao modo de vida dos índios.

Os tupis, tronco ao qual pertencia a nação potiguar, deslocavam-se continuamente em busca de uma região que acreditavam ser a morada de seus ancestrais e, ao mesmo tempo, um lugar de abundância, juventude e imortalidade, a terra sem mal. As peregrinações em busca da “terra prometida” provocavam um comportamento nômade ou semi-nômade entre os tupis. A sedentarização completa era incompreensível para as suas bases culturais, pois significaria o afastamento em relação ao sentido essencial da vida, qual seja, a busca da terra sem mal. A prática da refundação das aldeias em busca da terra prometida ou pela escassez de caça ou pelo esgotamento do solo, constituía elemento indissociável da vida tupi. Neste sentido, eles eram extremamente dependentes do chefe guerreiro, principal responsável pela organização militar da aldeia, organizador de acordos e alianças com os outros chefes guerreiros e líder da comunidade em seus deslocamentos e refundações de aldeias. Esse comportamento dos índios ajustava-se à perfeição no projeto inicial dos franceses – a exploração de pau-brasil e sua comercialização com os nativos através do escambo.

Após serem expulsos do Rio de Janeiro, os franceses voltaram as vistas para o norte do Brasil, ao mesmo tempo em que aquela região despertava o interesse dos lusitanos. Mantiveram um lucrativo comércio com os índios. Pernambuco era então uma próspera região de produção de açúcar. A Paraíba fora recentemente ocupada, mas era constantemente atacada por navios franceses que se utilizavam da capitania do Rio Grande como base de suas operações, segundo Bruno (História do Brasil: geral e regional) chegando a saltear, em 1597, o Forte de Cabedelo. A conquista só foi efetivada posteriormente, pois, de acordo com Tavares de Lyra, a “consolidação da conquista da Paraíba e o interesse que já então despertava todo o Norte, sob constantes assaltos de povos estranhos, especialmente dos franceses, que, depois de expulsos do Sul, para lá volveram suas vistas, mantendo um largo comércio por toda parte, exigiam esse sacrifício, porque era o Rio Grande que eles procuravam de preferência, pela sua proximidade dos estabelecimentos e portos paraibanos e pela cordialidade de relações com os potiguares, cujo apoio e auxílio lhes eram valiosos”.

A presença francesa, em aliança como os potiguares, na Paraíba e no Rio Grande, impedia o comércio português no nosso litoral e fazia diminuir, cada vez mais, as chances de posse portuguesa na região, retardando a colonização sistemática da capitania. Era necessária a posse imediata da capitania, pois, do contrário, a ação francesa poderia resultar na conquista e posse definitivas da terra, como já alertava Jerônimo de Barros, filho e herdeiro do antigo donatário João de Barros, conforme afiança Câmara Cascudo no seu ótimo História do Rio Grande do Norte).

A excepcional posição geográfica do Rio Grande do Norte – uma acentuada quina continental, esquina norte-oriental da América do Sul – era a porta que permitiria o prosseguimento da conquista portuguesa no litoral norte do Brasil. O rei português e espanhol, Filipe II, ordenou ao governador-geral do Brasil e ao governador de Pernambuco, segundo Frei Vicente Salvador expõe na sua História do Brasil (1500-1627), que urgia a necessidade de se construir uma fortificação e povoação. Para poderem se resguardar dos ataques dos franceses e dos índios, os portugueses ergueram uma pequena fortificação formada por varas de mangue entrançadas e barro socado, constituindo-se no primeiro reduto lusitano em terras da então capitania do Rio Grande, não sem sofrer, depois de erguido o acampamento, como diz Cascudo, um ataque combinado de franceses e indígenas, no qual trovejaram “cinqüenta mosquetes franceses, vanguardeando a multidão indígena que atacava, urrando de ódio”, mas prontamente rechaçados. A chegada de reforços, capitaneados por Francisco Dias de Paiva e de Feliciano Coelho, trazendo munições e combatentes permitiu a manutenção e até a ampliação dessa cabeça-de-ponte, pois, em dias alternados, algumas equipes incursionavam por áreas próximas para tentar descobrir e atacar as aldeias dos índios potiguares. Em muitas dessas incursões participavam indígenas, inaugurando no Rio Grande, de acordo com Denise Matos Monteiro (Introdução à História do Rio Grande do Norte) “uma tática empregada pelo colonizador que se tornaria comum partir de então: a utilização de indígenas para guerrear indígenas. Conhecedores da mata e de seus perigos e dos hábitos de outras tribos, sua aliança era fundamental para o conquistador branco. Essa aliança foi, em muitos casos, facilitada pelas rivalidades já existentes entre diferentes tribos, como aquela que opunha os Tupi-Potiguara do Rio Grande do Norte e os Tupi-Tabajara da Paraíba”.

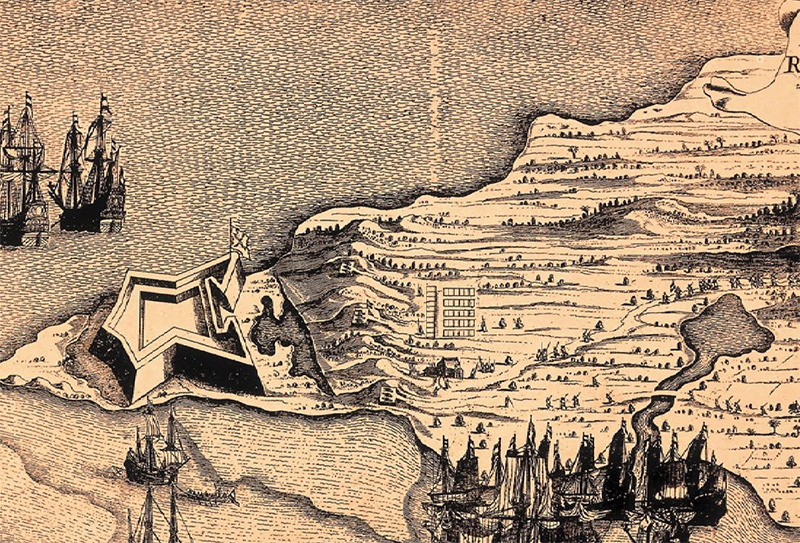

Visando assegurar a posição conquistada, os portugueses iniciaram a construção da Fortaleza dos Santos Reis (mais conhecida como Forte dos Reis Magos), projeto do jesuíta espanhol Gaspar de Samperes, a 750 metros da barra o rio Potengi. No dia 24 de junho de 1598 Jerônimo de Albuquerque inaugurou-a e jurou solenemente defendê-la. É, segundo Cascudo (1984) “a forma clássica do Forte marítimo, afetando o modelo do polígono estrelado. O tenalhão abica para o norte, mirando a boca da barra, avançando os dois salientes, raios de estrela. No final, a gola termina por dois baluartes. O da destra, na curvatura, oculta o portão, entrada única, ainda defendida por um cofre de franqueamento, para quatro atiradores e, sobre postos à cortina ou gola, os caminhos, de ronda e uma banqueta de mosquetaria. Com sessenta e quatro metros de comprimento, perímetro de duzentos e quarenta, frente e gola de sessenta metros”.

A construção da Fortaleza dos Santos Reis não foi tarefa fácil, visto a feroz resistência dos potiguares em aliança com os franceses. O sucesso da empresa, porém, garantiu o controle da barra e inviabilizou o pouso dos franceses, pois, afirma Capistrano de Abreu, em Capítulos de História Colonial: 1500-1800, que a privilegiada localização geográfica da Fortaleza dos Reis permitia a ela guardar o litoral do Rio Grande do Norte ao norte e ao sul, afastando a presença francesa e encurtando a distância ao Maranhão e ao Amazonas. Garantir a posse da capitania do Rio Grande era, portanto, de fundamental importância para o avanço da fronteira e a expansão da colonização portuguesa durante os séculos XVI e XVII.

Mesmo afastado o perigo francês, os portugueses não conseguiram garantir, segundo Câmara Cascudo, o domínio sobre as terras, em virtude da resistência indígena. A insegurança era constante. As menores ações fora da Fortaleza consistiam em operações de guerra. O cumprimento da segunda parte das ordens da Coroa (a construção de uma povoação) só viria a ser cumprida mediante a pacificação dos índios, tarefa que coube ao mameluco Jerônimo de Albuquerque, capitão-mor da Fortaleza dos Reis, com o auxílio de alguns religiosos. No dia 11 de junho de 1599, na Paraíba, com o concurso dos jesuítas Gaspar de Samperes, Francisco Lemos e Francisco Pinto, contando ainda com a participação de Jerônimo de Albuquerque, os índios potiguares aceitaram assinar um tratado de paz com os portugueses. A pacificação dos índios permitiu a construção de uma povoação a aproximadamente três quilômetros da Fortaleza dos Reis Magos.

Tais medidas abriram definitivamente as portas para a colonização do litoral norte do Brasil, visto que a conquista e a posse do Rio Grande, com a construção da Fortaleza dos Reis e a posterior fundação de Natal, foi de extrema importância na configuração territorial do Brasil, e, portanto, na formação histórica do país, pois a presença portuguesa na esquina da América do Sul tornou a capitania do Rio Grande uma fronteira de conquista colonial da parte setentrional do Brasil, possibilitando posteriormente a consecução do projeto geopolítico colonial português. O mesmo Jerônimo de Albuquerque que pacificou os índios potiguares, permitindo a fundação de Natal, destacou-se posteriormente na conquista do Maranhão; Martins Soares Moreno, que serviu no Forte dos Reis Magos, foi o primeiro capitão-mor do Ceará.

O século XVI se encerra com a capitania do Rio Grande constituindo-se na “extrema da colonização portuguesa no Brasil”. Era uma terra em que “não havia massapés nem barro, mas sim areia solta imprópria para a lavra de açúcares ou de outras granjearias – a pior terra do Brasil, na expressão de Frei Vicente do Salvador – boa apenas para pastos e gados” , segundo Sérgio Buarque de Hollanda. Mas para além de pastos e gados, o Rio Grande teve outras utilidades. Definiu a conformação, pela conquista, do território brasileiro em toda a sua porção norte-oeste e, pela manutenção, do litoral nordestino. Os motivos militares do século XVI permaneceram; outros e novos foram surgindo. Sem açúcar e sem minérios, ao final do primeiro quartel do século XVII, no Rio Grande não existia mais que um par de engenhos, enquanto na Paraíba havia mais de vinte. A vocação da região emergiu, uma vez mais, das necessidades políticas e militares da metrópole. Não foi a primeira vez e nem seria a última que o atual Rio Grande do Norte estava de frente para o mundo externo.

No início do século XVII, a então capitania do Rio Grande praticamente vegetava. Não passava de 80 o número de homens brancos. Quase todos oficiais e praças da Fortaleza dos Reis, sem suas famílias. Nos arredores alguns pescadores e roceiros, diz Pedro Rebouças Moura, em Fatos da história do Rio Grande do Norte. Nem toda terra se prestava do cultivo da cana-de-açúcar. Uma costa estreita de 30 a 60 km de largura era destinada a esse fim. E uma consequência direta da expansão da economia açucareira “foi o quase desprezo pelas atividades acessórias ao modo de vida dos colonos, relegadas ao setor de subsistência”, e o gado “fornecedor de carne ruminante força motriz dos engenhos foi um deles”. O crescimento da renda com a exportação do açúcar fez crescer também “a ocupação dos solos e, destarte, a demanda pelo gado, visto que” todos os que estavam envolvidos na produção de açúcar comporem a “sua dieta à base da carne bovina, e” necessitarem também “da força tracional dos bois para o transporte e a moagem da cana”, expõe Muirakutan Macêdo, n’A penúltima versão do Seridó: uma história do regionalismo seridoense. O gado bovino só tomou o interior da capitania na segunda metade do século XVII. Antes disso, o Rio Grande desempenhou um papel primordial na história do Brasil. Como diz Hélio Galvão, em seu belo trabalho História da Fortaleza da Barra do Rio Grande: “Conquistado o Rio Grande, foram dois os proveitos: afastamento dos corsários e encurtamento das distâncias, um e outro assegurados pela presença da Fortaleza, que servia ao seu destino antes de estar concluída”.

A Fortaleza dos Santos Reis, ainda por acabar, oferecia uma segura base de apoio para a expansão colonial. De Natal, partiram as expedições que conquistaram o Ceará, o Maranhão e o Pará, comandadas por Martim Soares Moreno, Jerônimo de Albuquerque e Francisco Caldeira Castelo Branco, respectivamente. Raul Valença Costa, citado por Tarcísio Medeiros em Proto-história do Rio Grande do Norte, destaca: “Em todo o curso da sua história, assinalamos a influência marcante dos fatores geográficos. Em todas as épocas, o Rio Grande do Norte tem sido sensível às influências exteriores decorrentes do cenário internacional, variáveis com o momento histórico que as caracteriza”. Encurtando as distâncias e aproximando a história, Natal e a Fortaleza do Rio Grande tiveram “a mesma função que viria a ter o Aeroporto de Parnamirim na Segunda Guerra Mundial”, demonstrando a singularidade que o destino e a geografia reservaram a Natal, como plataforma de lançamento “para a Conquista do Norte, integrando-o na comunidade nacional que se formava. Base para a travessia transoceânica, quando a navegação aérea apenas se iniciava. A ligação Europa-América somente foi possível pela via Dakar-Natal, o famoso estreito de Dakar (…) e “na II Guerra Mundial, plataforma logística que permitiu às forças norte-americanas a presença decisiva nas diversas frentes do teatro de operações e o patrulhamento do Atlântico Norte”, expõe Hélio Galvão.

Manuel Correia de Andrade (1981, p. 17) chega a afirmar que a ocupação “do espaço norte-rio-grandense não preencheu uma finalidade em si mesma, de vez que esta porção do território nordestino, após a fundação da cidade de Natal, foi transformada em ponto de apoio da expansão para o Oeste”. O governo luso-brasileiro estava, no início do século XVII, preocupado, indica Capistrano de Abreu, com “a expansão para além do São Roque e sobre ela emitiu opiniões muito criteriosas”. Para Fátima Martins Lopes, em seu Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte, a “preocupação portuguesa com a presença de agentes de outras nações europeias nas suas terras coloniais no Brasil não parou com a conquista do Rio Grande, pois somente o total domínio da região garantiria a posse definitiva da colônia, visto que as capitanias do Maranhão e do Amazonas e Grão-Pará eram vulneráveis aos ataques estrangeiros por mar quanto as capitanias do leste (…). A continuidade da conquista, agora em direção ao norte, passou então a contar com a presença de soldados portugueses seguros no Forte dos Reis Magos como um posto avançado, que garantiria um contingente militar disponível e melhor posicionado, assim como o repouso e o fornecimento de água e mantimentos para as expedições saídas da Paraíba e Pernambuco”.

Para o Governador-Geral, D. Diogo de Menezes, as informações acerca do que ocorria mais para o norte teriam de vir das autoridades do Rio Grande, baseadas na Fortaleza dos Santos Reis, pois aquela era a localidade mais próxima, mais segura e mais credenciada para informar da presença francesa ou do estado de ânimo dos índios. A missão foi dada ao capitão Diogo de Campos Moreno, jovem oficial, “que além do conhecimento próprio, tinha aqui a serviço, identificado com os índios, um sobrinho ilustre e bravo, Tenente Martim Soares Moreno”. Desde logo, Diogo Campos compreendeu a importância política e estratégica da Fortaleza dos Santos Reis, divisando as diversas funções que ela desempenharia: “afastamento definitivo dos franceses, abrigo para navios desgarrados, posto avançado para as jornadas do norte, além daquela que parecia ser a única: sentinela da Barra do Rio Grande, de acordo com Hélio Galvão.

A conquista do Ceará foi empresa demorada e incerta, iniciada em 1603 e concluída somente em 1612, e teve em Martim Soares Moreno o seu mais destacado militante e representou uma preliminar para a conquista do Maranhão. Da Fortaleza dos Santos Reis partiu, conforme Hélio Galvão. “Martim Soares Moreno, Padre Baltazar e seis soldados para a conquista e fundar o Forte do Amparo”. A sua missão foi o complemento daquela iniciada pelos padres Francisco Pinto e Luís Figueira na serra da Ibiapaba. A malograda missão da Ibiapaba foi selada de forma sangrenta, com o martírio do padre Francisco Pinto. Foi um dos fracassos portugueses no Ceará e no Maranhão. Os outros dois foram de Pero Lopes de Sousa e de Martim Soares Moreno. Fracasso, no dizer de Serafim Leite, no intento de chegar ao Maranhão, mas sucesso se se pensar na experiência que ficou – conhecimento das terras e dos povos. Foram os percalços dos primeiros que permitiram o sucesso de Soares Moreno. Assim narra Sérgio Buarque de Hollanda os feitos de Martim Soares Moreno a conquista definitiva do Ceará: “Depois de instalar-se com o gentio junto ao Rio Ceará, chegou-lhe a notícia da aproximação de um navio de franceses e, deliberando tomá-lo, deixou manhosamente que os tripulantes desembarcassem para, em terra e desprevenidos, poder dar cabo deles. Dirigiu a operação o próprio Martim, entre seus índios, nu, de arco em punho, barba raspada e todo sarapintado à maneira deles. (…) Tais proezas seriam o prelúdio do primeiro estabelecimento definitivo dos portugueses em terras do Ceará”.

A expulsão dos franceses e a conquista do Maranhão pelos portugueses tiveram no mameluco Jerônimo de Albuquerque uma de suas grandes personagens. A presença francesa no Maranhão data do século XVI, mas consolidou-se com a fundação, em 1612, de São Luís, que representava a gênese da França Equinocial, projeto de colonização americano acalentado pelos franceses. O interesse português pelo Maranhão era decorrente, diz Arnoi Wehling, em Formação do Brasil Colonial, da presença de navegadores franceses que traficavam pau-brasil e da “da proximidade da foz do rio Amazonas, da crença na possibilidade de serem atingidas as minas peruanas”. A região da foz do rio Amazonas era estrategicamente importante para os países europeus, sendo consenso nas cortes europeias e entre colonizadores que como a área permitia o acesso à imensa bacia fluvial da região e que por ali seria possível chegar às minas do Peru, ingleses, irlandeses, franceses e holandeses saíram na frente e montaram bases na região. A expedição que conquistou o Pará partiu de Natal em 1615. Em 1616, Caldeira Castelo Branco fundou o Forte do Presépio, origem da atual cidade de Belém (WEHLING, 1994). Assim descreve Sérgio Buarque de Hollanda a conquista do Pará: “A expedição de cento e cinquenta homens, encarregada dessa última conquista, (…) [ficou] aos cuidados de Francisco Caldeira, a quem foi passado regimento, depois de escolhidas três embarcações providas de todo o necessário, inclusive de víveres bastantes para seis meses. No dia de Natal de 1615 iniciava-se assim a Nova Jornada do Grão-Pará e Rio das Amazonas. A 10 de janeiro de 1616 chegariam os expedicionários ao sítio que lhes pareceu melhor para um estabelecimento duradouro e capaz de assegurar-lhes o domínio de uma das bocas do rio-mar, objeto, já então, da cobiça dos franceses, ingleses e holandeses. Ao forte de madeira que logo se começou a construir, coube o nome de Presépio. E à cidade cujos fundamentos se lançaram pela mesma ocasião, o de Santa Maria de Belém”.

O reconhecimento inicial da Amazônia deu-se, segundo Francisco Iglésias, em Trajetória política do Brasil (1500-1964), com a viagem de Pedro Teixeira que, em 1637, com mil índios e setenta soldados, subiu o rio Amazonas até a nascente, invertendo o sentido da expedição de Francisco Orellana, que foi do Peru à foz, em 1539. Apesar de ser posto de sentinela avançada da colonização portuguesa no Brasil, Natal não passava de um pequeno povoado, com pouco mais de uma centena de habitantes, excluindo-se os moradores da Fortaleza dos Reis, tendo, em 1607, conforme Câmara Cascudo, “vinte e cinco moradores e cerca de oitenta nos arredores, pescando, caçando e plantando roçarias, ajudados pela escravaria vermelha e negra”. A indiada e seus descendentes miscigenados eram maioria, e os bancos eram tão poucos “que, em 1609, apenas existiam em Natal duas mulheres alvas”.