O lugar, os homens e as artimanhas

A história política do Rio Grande do Norte – e, em particular, a história política de Mossoró – oferece-nos um panorama no qual os quadros econômico e político se entrelaçam com uma familiaridade que torna difícil separar o tecido das relações pessoais do mapa formal das instituições. A família Rosado, como bem documenta Câmara Cascudo, em Jerônimo Rosado e em Notas e Documentos para a História de Mossoró, e José Lacerda Alves Felipe, em A (re)invencão do lugar: Os Rosados e o país de Mossoró, é um desses fenômenos políticos que, por força de capitais, de vínculos locais e de legitimidade culta, ocupou e ocupa tanto espaços do poder material quanto os da memória pública e não apenas atores de um empresariado pujante – a exploração e a comercialização da gipsita, a empresa, as rotas –, mas também produtores de narrativas cívicas e de clientelas políticas.

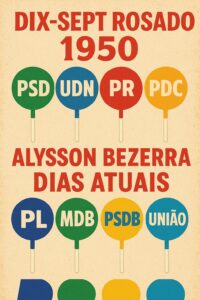

Ler hoje o conjunto dessas narrativas – as biografias regionais, as notas documentais, as crônicas jornalísticas – permite perceber que a eleição de Jerônimo Dix-Sept Rosado, em 1950, não foi obra de um único gesto, nem de uma irresistível onda popular que teria nascido ex nihilo. Foi antes o efeito de articulações no qual se misturam domínios econômicos familiares, rivalidades oligárquicas regionais, acordos partidários de bastidor e um uso astuto da modernidade discursiva: promessa de desenvolvimento, invocação de progresso material, negociações com as máquinas partidárias nacionais (as coligações com PR/PSD e a construção de pactos locais). A narrativa de Cascudo, complementada pelo olhar jornalístico de João Batista Machado e acadêmico de José Lacerda Alves Felipe, devolve ao leitor um quadro polifônico, com atores que operam tanto por coerção como por sedução, por favores concretos como por discursos de modernização.

Analisando o populismo e a modernização no Rio Grande do Norte, no trabalho que fiz acerca da eleição e do governo de Aluízio Alves (Aluízio Alves, populismo e modernização no Rio Grande do Norte) e em publicação mais recente (Manda quem pode, obedece quem tem juízo – o coronelismo na era da comunicação), identifico o coronelismo na era da comunicação como uma das chaves analíticas úteis para decifrar essa conjugação de forças. Tento mostrar como o que chamamos de coronelismo – expressão para um tipo de domínio local assentado em clientelismo, influência econômica e controle das vias de sociabilidade – desapareceu sem ser sepultado. Transformou-se. Passou a utilizar os instrumentos da comunicação em massa, o apelo ao público urbano e as bandeiras do desenvolvimento, articulando-os a redes de lealdade regionais. Se Dix-Sept Rosado triunfou porque soube conjugar domínios econômicos e apelos de modernização num momento em que a República recomeçava a se recompor, o que vemos hoje são variantes dessa mesma lógica, com meios de ação diferentes mas fins análogos, construindo maiorias alicerçadas em visibilidade, resultados administrativos e pactos políticos.

João Batista Machado e os cronistas da cena política potiguar dão-nos, por sua vez, o detalhe ambulante das negociações: as alianças que nascem em gabinetes, as renúncias que se transformam em apoio, as medições entre oligarquias rivais que preferem entabular trégua diante de um adversário comum. As memórias e relatos de Machado, decantados ao longo de décadas, mostram como as eleições – ao contrário da imagem de simples plebiscito – são contagens de forças móveis, em que o voto é um recurso a ser mobilizado por redes que distribuem, simbolicamente e de modo palpável, favores e promessas.

Imagem feita com auxílio de IA

Se transportarmos esse padrão para hoje, para as articulações em torno de Allyson Bezerra – cuja governança municipal e popularidade se cristalizaram em votação expressiva (relembremos: reeleito prefeito de Mossoró com 78% dos votos válidos em outubro de 2024) –, as semelhanças não são de forma apenas, mas de método e de lógica política. A superioridade eleitoral, a composição de alianças interpartidárias (migração de siglas e aproximações com lideranças estaduais e federais) e o uso hábil dos instrumentos de comunicação e das entregas administrativas configuram hoje um arranjo que lembra, em sua essência, aquilo que levou Dix-Sept à vitória: a capacidade de transformar recursos (material, simbólico, institucional) em base política sólida.

Mas onde residem as diferenças? Antes de tudo, no meio técnico-midiático. O coronelismo dos séculos XIX-XX operava com correntes de influência ancoradas em redes presencias: clubes, fazendas, cafés, máquinas partidárias locais. Hoje, como apontei em Manda quem pode, obedece quem tem juízo, o coronel moderno precisa também administrar redes virtuais e uma apresentação pública contínua. Precisa, sobretudo, demonstrar governação eficaz no curto prazo – entrega de obras, programas sociais, presença audiovisual – para legitimar, diante de urnas cada vez mais mediadas, uma hegemonia local. Essa mutação não elimina o clientelismo nem as velhas amizades oligárquicas; ao contrário, instrumentaliza-as.

Outra diferença é institucional, a saber, o sistema eleitoral e as agências de controle tornaram alguns tipos de barganha direta mais custosos, e a opinião pública organizada, as redes de monitoramento e a imprensa digital criaram um ecossistema em que a imagem e a contestação pública têm efeitos imediatos. Ainda assim, a história do Rio Grande do Norte demonstra que as estruturas tradicionais não se desmancham de um dia para outro; transformam a forma, mantendo a substância. As memórias e testemunhos reunidos por Manoel de Brito, em Tempos Marcantes, um homem que atravessou décadas e viu a política local mudar de roupa sem perder o corpo, ajudam a lembrar que a persistência das estruturas se funda na capacidade de reinvenção das elites e das lideranças locais.

Quando comparo as articulações que levaram à eleição de Dix-Sept com as que hoje gravitam em torno de Allyson, não quero traçar um determinismo fechado. Quero apenas chamar a atenção para padrões. Dix-Sept soube articular capital econômico e prestígio local, negociar coligações e apresentar ao eleitorado uma promessa de modernização, sem a qual, naquele momento, o pacto local não se sustentaria. Allyson, por sua vez, converteu popularidade e resultados administrativos em capital político, migrou para um partido com maior projeção (União Brasil) e ampliou seu alcance mediante alianças – por uma performance pública que lhe conferiu autoridade. Ambas as trajetórias mostram a primazia do pacto visível: governar para demonstrar que se governa, e assim seduzir fragmentos de clientelas que se apresentavam dispersas.

Há, igualmente, episódios que nos lembram dos riscos desta conjugação entre poder privado e dominação pública. A morte prematura de Dix-Sept, em acidente aéreo, interrompeu um ciclo e deixou uma lacuna que reordenou forças. É a lembrança de que a história política sempre pode ser relida por eventos imprevistos que reconfiguram alianças. No presente, a vulnerabilidade não é física, mas reputacional. Um escândalo, uma crise administrativa ou disputa interna podem rapidamente romper uma coalizão aparentemente consolidada. A lição, que atravessa as memórias de Aluízio Alves (O que eu não esqueci: reminiscências políticas e Sem ódio e sem medo) e os relatos de Machado (De 35 ao AI-5: vivência de um repórter político e Perfil da República no Rio Grande do Norte) é que qualquer hegemonia está sujeita a deslocamentos abruptos e que, por isso, os atores políticos contemporâneos não descansam: renovam clientelas, procuram visibilidade e ampliam redes de proteção.

Finalmente, se quisermos pensar a possibilidade concreta de que as atuais articulações resultem, em 2026 ou quando for o pleito seguinte, na ascensão de Allyson a uma esfera superior (por exemplo, candidatura ao governo do estado), devemos considerar três manchas analíticas:

1) Base eleitoral: a maciça reeleição e a capacidade de agregar vereadores, deputados, e lideranças locais e estaduais.

2) Comunicação e narrativa: a habilidade de converter realizações de gestão em história política.

3) Alianças estratégicas com atores estaduais e federais, que legitimam e ampliam recursos.

Conjugando esses três vetores, há um modelo explícito para a transposição de liderança municipal a protagonismo estadual, exatamente o tipo de trajetória que, em 1950, soube manipular as engrenagens do poder local e nacional.

Se a história nos serve de advertência, serve também de convite à vigilância democrática. Friso que reconhecer semelhanças não é condenar nem endossar. A literatura que percorri, desde as notas documentais aos ensaios e pesquisas mais recentes, textos memorialísticos, artigos jornalísticos, biografias, entre outras, permite uma leitura plural, a de que oligarquias e lideranças reinventam seus instrumentos conforme o tempo e o eleitorado, por sua vez, responde a promessas de melhora material e a imagens de competência. O problema central não é a existência de lideranças fortes, mas a qualidade dos mecanismos de responsabilização que as amarram ao interesse público.

Encerrando, insisto numa tese: a política potiguar, como a brasileira de um modo geral, revela uma tendência que persiste e se transmuta: homem público, ao tempo em que encarna o desejo de progresso transporta consigo as marcas das estruturas locais, as mesmas que o tornam querido e o tornam perigoso. Enxergar Dix-Sept por meio das lentes da nossa história, é ver a solidez de uma tradição; enxergar Allyson, pelas mesmas lentes e por relatos contemporâneos, é ver a transformação dessa tradição em nova técnica. Entre tradição e técnica, entre clientelas e comunicação, permanece o núcleo do poder e a capacidade humana de criar, por meios razoáveis ou por artimanhas, uma maioria.