Sou anti

Meu amigo Sérgio Trindade, todos sabem que sou hiperconservador. Não faço segredo: sou anticomunista e antifascista, como quem é contra a peste e a cólera ao mesmo tempo. No futebol, para não perder a mania de oposição, sou antiamericano, antiflamenguista e anticorintiano. Na música, não tenho salvação: não gosto de muitos estilos musicais e detesto, com todas as forças, esses sertanejos de butique que hoje infestam as rádios como cupins na madeira. O leitor já pode imaginar: se dependesse de mim, a vida seria silêncio, com o som apenas do vento batendo na janela. Pois bem com esse temperamento, confesso que passei o domingo observando as movimentações políticas como quem assiste a uma peça tragicômica. E se saí mais pasmo com a esquerda do que com a direita, não foi por ser conservador. Até porque, convenhamos, quem conserva de verdade, no Brasil, é a esquerda. Conservadora não no sentido aristocrático, mas na mesquinharia reacionária. Conservador, mesmo, sou eu. A esquerda brasileira é um museu de velharias soviéticas, um paletó cheirando a mofo pendurado na parede.

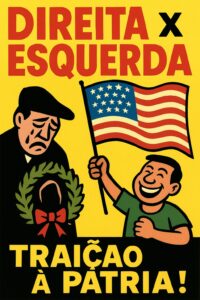

Imagem feita com auxílio de IA

No domingo, vi a esquerda ranger os dentes como quem mastiga vidro diante do bandeirão americano que desabrochou na Avenida Paulista. Na segunda, todos em polvorosa, alucinados como IA sobrecarregada. Aquela cena, convenhamos, tinha algo de bíblico: companheiros e camaradas se contorciam, espumavam, batiam no peito, estrebuchavam. O antiamericanismo, para eles, não é apenas ideologia. É missa laica, é catecismo de botequim, é vício de beato que troca terço por manifesto. É religião de quinta categoria, com altar improvisado em mesa de bar. “Traição à pátria!”, berravam, espumando. Mas eram patriotas de ocasião, pois patriotismo comunista é como acreditar em Saci-Pererê e Mula-Sem-Cabeça, afinal o comunismo nunca teve pátria – só cartilha. Está lá no panfleto do profeta alemão. Para eles, soberania é palavrão. E se Stalin alguma vez levantou uma bandeira nacional, foi apenas para mascarar o cheiro de cadáver que empestava Moscou. É preciso dizer sem rodeios: para a esquerda, a pátria só existe como biombo, cenário temporário, instrumento de engodo. Quando não serve mais, eles a jogam no lixo como se fosse casca de laranja.

E a esquerda brasileira, lembremos, sempre foi linha auxiliar de ditadores estrangeiros. O Brasil sangrou bilhões para sustentar carrascos em Havana, Caracas e outros infernos latino-americanos. E tudo isso com a cara mais deslavada do mundo, sob o pretexto de solidariedade continental. A esquerda daqui nunca se contentou em ser brasileira. Sempre quis ser caricatura de alguém de fora: papagaio de Moscou, macaquinho de Havana, súdito de Pequim. O resultado é uma indigência moral que só provoca riso – um riso amargo, diga-se.

Vejamos o domingo. A direita compareceu em peso, armada de verde e amarelo, mas também de azul estrelado. A cena tinha algo de procissão, comício e micareta cívica ao mesmo tempo. Buzinaços, gritos, selfies com o bandeirão, discursos inflamados em palanques improvisados. O tom era de revanche: “Somos os defensores da liberdade!”, berravam, “O Brasil não será escravo do comunismo!”. Ali estava uma direita que se via não como partido, mas como torcida organizada. Com a diferença de que, em vez de gritar “Gol!”, gritava “Liberdade!”. Era carnaval fora de época, com o detalhe de que o confete era ideológico.

Do outro lado, a esquerda babava de raiva. Olhava para o bandeirão americano e via nele não um pano, mas uma punhalada. Era como se a Paulista tivesse se transformado em quintal da Casa Branca. Indignação performática, indignação ensaiada, indignação em escala industrial. “Colônia ianque!”, “Vergonha nacional!”, “Isso é submissão!”, vociferavam. E as redes sociais ficaram cheias de frases com perfume acadêmico, mas sempre apocalíptico: “É a reprodução simbólica da dominação imperialista!”, escreveram, com ares de doutorado. Militantes mais exaltados juravam que São Paulo havia sido anexada, por decreto, aos Estados Unidos.

Foi então que se instalou o velho pingue-pongue de acusações, que é a única coreografia em que direita e esquerda ainda são craques. A direita, com a fúria de torcida organizada, atirava: “Comunistas jamais foram patriotas!”. “Vocês se ajoelham para Moscou, Havana e Pequim e agora posam de guardiões da bandeira nacional?”. “A bandeira americana é símbolo de liberdade; a de vocês é a foice que ceifa o povo!”. E a esquerda, com o ranço habitual, devolvia: “Vocês entregariam o país de graça ao Tio Sam!”. “Isso é servilismo colonial!”. “Não têm coragem de defender o Brasil!”. No fundo, era um diálogo de surdos. Ninguém queria ouvir o outro. Queriam apenas cuspir a sua palavra como pedra.

O curioso é que ambos, direita e esquerda, tinham algo em comum: cada qual se achava o protagonista absoluto da história. Era como uma peça em que todos querem o papel principal e ninguém aceita ser coadjuvante. E nesse teatro grotesco, o Brasil era o personagem enganado, o cornudo que assiste, humilhado, à briga dos amantes. A pátria servia de biombo para paixões mesquinhas, para egos inflamados, para uma disputa de slogans. O país não passava de cenário barato, como pano de fundo de novela.

O que se viu, portanto, foi uma liturgia de exageros. A direita em estado de carnaval, a esquerda em estado de velório. A direita celebrava o bandeirão como se fosse a bandeira da vitória. A esquerda chorava como se tivesse perdido a pátria naquele pano vermelho, azul e branco. No meio, o Brasil seguia o mesmo: pobre, carcomido, sem escolas, sem hospitais, sem estradas decentes. A briga era simbólica, mas o sofrimento é real. E isso, no entanto, ninguém parecia enxergar. A Paulista virou palco de uma encenação, mas o povo, esse que trabalha, que paga imposto, que enfrenta fila de hospital, esse continuava fora da festa e fora do velório.

E aqui chegamos ao final, porque a pergunta que se impõe é: De que adianta tanto grito, tanta encenação, tanto bandeirão, se no fim das contas o Brasil continua o mesmo país maltratado de sempre? A direita sai convencida de que venceu. A esquerda sai convicta de que houve traição. E o Brasil, coitado, volta para casa de cabeça baixa, como marido traído que não tem coragem nem de pedir divórcio. É essa a tragédia que vivemos: todos se julgam protagonistas, mas ninguém, absolutamente ninguém, se dispõe a cuidar do enredo.

Parece roteiro de Nelson Rodrigues.

Astério de Natuba